※クリックすると大きくなります

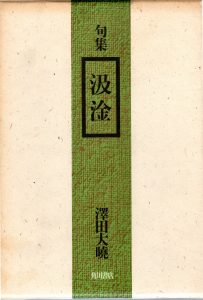

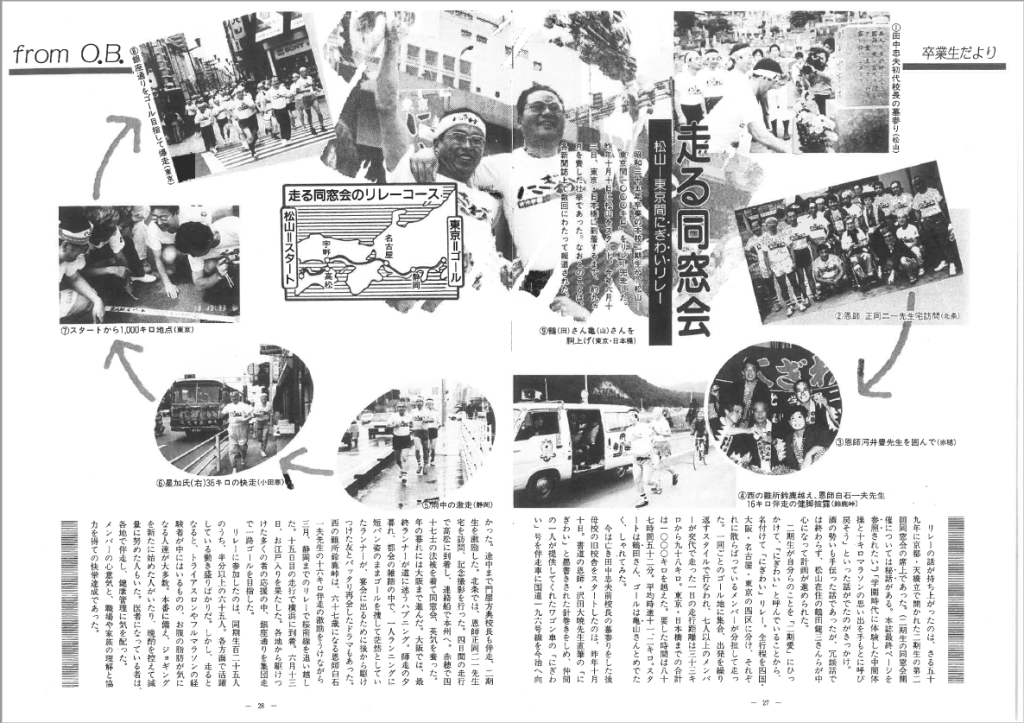

※クリックすると大きくなりますこちらは愛光学園の校報誌『インテルノス』創刊号です。

愛光学園ができた当初は、当然ですが同窓会がなく、

有志が集まって飲み会をするというだけだったようです。

1984(昭和59)年8月、

京都府の天橋立で二期生の大規模な同窓会が開催され、

大暁も招待されて白石教頭先生(当時)と、松山に住む二期生数名と共に

松山観光港から船に乗って同窓会に出かけました。

.

観光港から大阪までの間も夜中まで大部屋でお酒を飲みながら尽きない話をして、

大阪からは同窓生の迎えの車に乗り込んでみんなで天橋立に向かい、

その日の夜、全国各地から到着した同窓生たちと一緒になって

楽しい夜を過ごしたそうです。

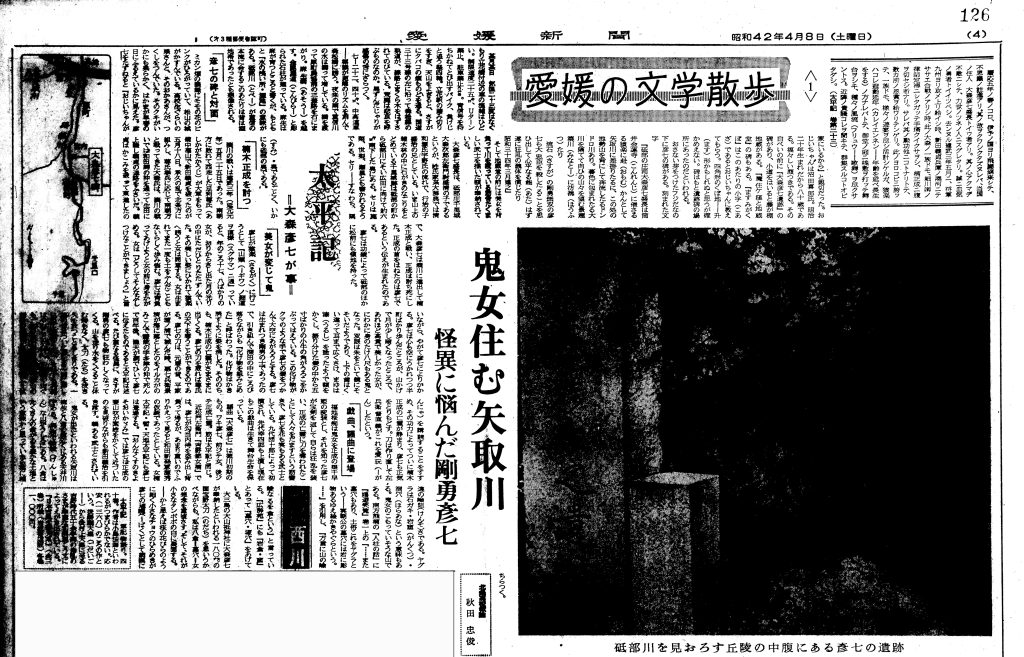

そこで、二期生たち、自称「にぎ(二期)わい会」メンバーで

松山から東京まで週末リレーでつなぎ、

各地にいる同窓生たちに声をかけてリレーの選手交代のポイントごとに

その近くにいる同窓生たちと集まって飲み会を開く、という

企画を立てたのだそうです。

(40歳越えてからこんなに走りまくる企画を立てるアイデアがすごいです)

で、そうやって同窓会名簿を作ったとかいう話だそうです。

.

この様子は愛媛新聞にもとりあげられていましたのでご紹介します。

まずは出発前から↓

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなりますで、どうしてこの大暁の足跡コーナーにこの話題がでているのかと申しますと…

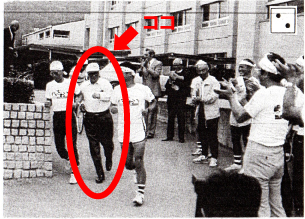

見えますでしょうか、新聞紙上のこの車の文字が。

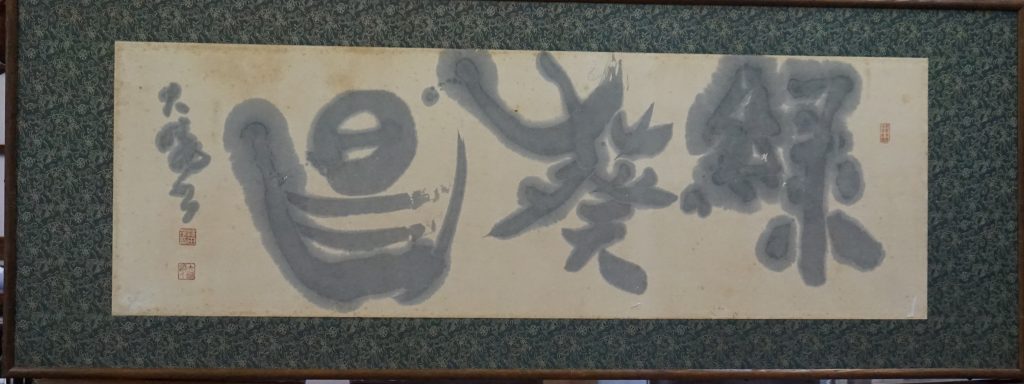

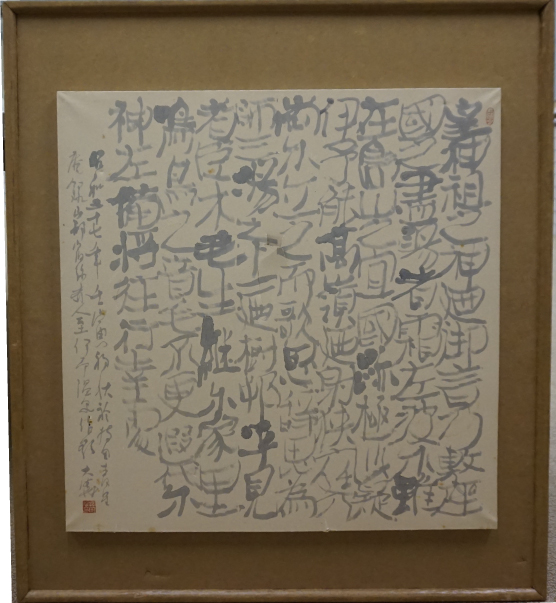

そう、「にぎわい」の文字を大暁が書いているわけです。

伴走車にも、揃いのTシャツにも染め抜かれ、

たすき代わりの鉢巻きの文字は手書きで書かれていたそうです。

(はちまきと伴走車について愛光学園に問い合わせましたが

今はもう無いということでした。残念です…)

.

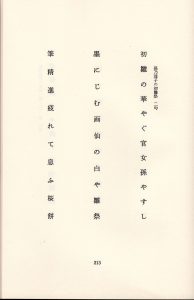

出発式にも大暁は参加して、俳句を詠んでいます。

※クリックすると大きくなります

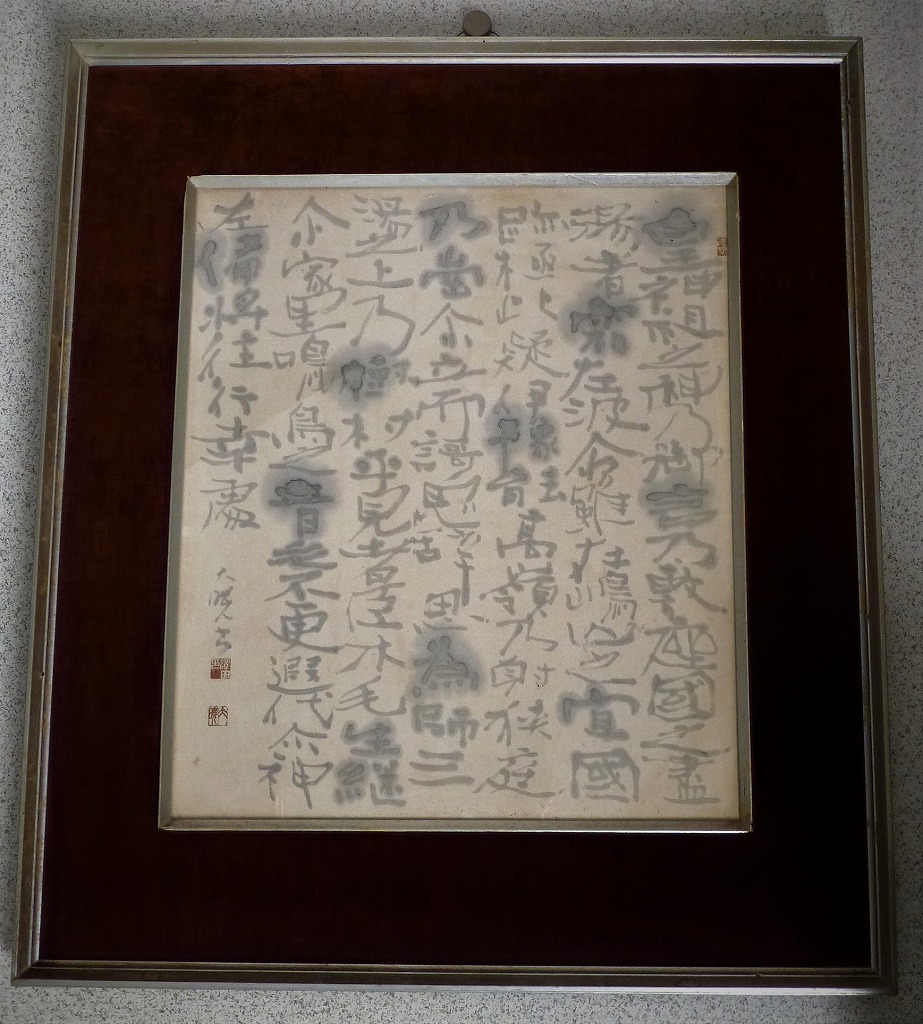

※クリックすると大きくなりますこちらは『習字』誌昭和61年12月号(P.19)です。

.

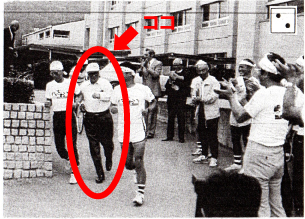

そして八か月後、約1000キロを走破して東京でゴールしました。

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなります

愛媛新聞(1987(昭和62)年6月4日)こちらの記事には『澤田大暁さん直筆の鉢巻き』と

書かれてありますね。

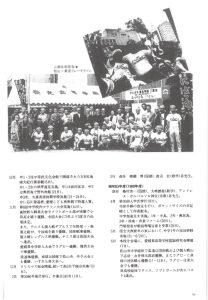

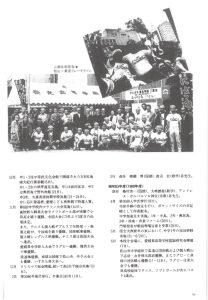

そしてこの後の1987(昭和62)年6月18日には愛媛新聞内で特集が組まれていました。

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなります

ちなみに、写真中央上の田中先生の墓石銘も大暁が書いています。(写ってないですが)すごい熱量が伝わってきますよね。

この記事の中にも大暁が『にぎわい』と揮毫した事が書かれてありますし、

Tシャツをみなさんが着てくださっているので

大暁の『にぎわい』の文字もたくさん写っています。

そしてこの写真の一番上の段の左端、よーく見て下さい。

※クリックしても元が小さいので大きくはなりません

※クリックしても元が小さいので大きくはなりませんこんなところにいます。

ちゃっかり写ってます。

めちゃくちゃ嬉しそうなのが良い写真ですよね。

この件については愛光学園40周年記念誌、50周年記念誌にも掲載されました。

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなります ※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなりますこれだけのことをやってのけた人たちと一緒になって何かをするというのは

きっと楽しかったし誇らしかったと思います。

この記事を探す作業しかしていない私でさえ、とても楽しかったです。

ご協力いただいた愛光学園同窓会に感謝致します。

沢田大暁の足跡一覧にもどる

競書雑誌「習字」まとめに戻る

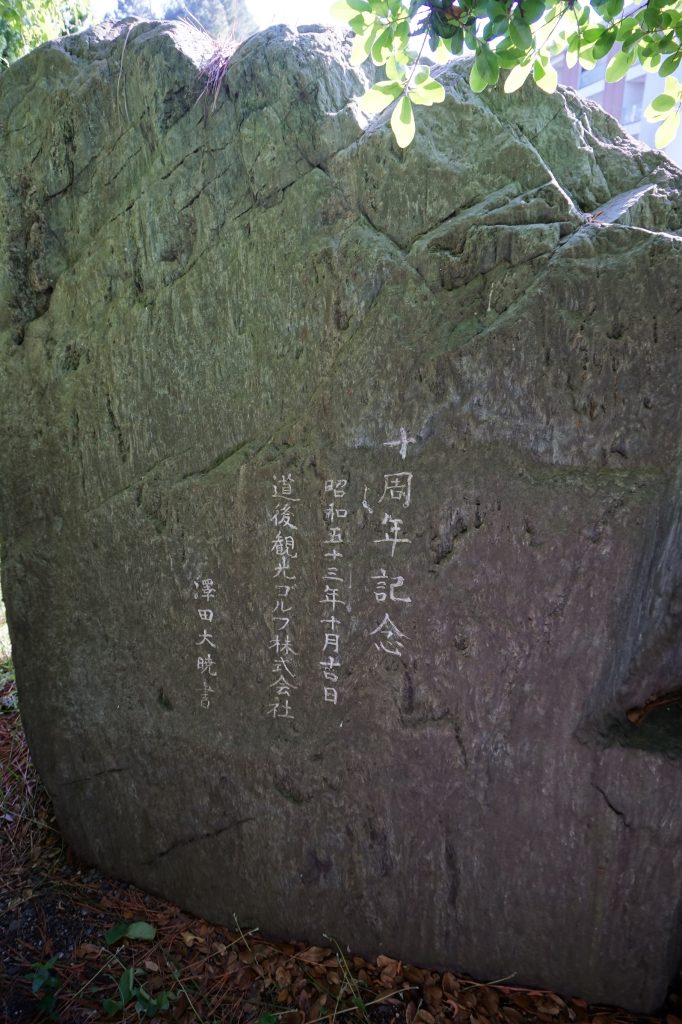

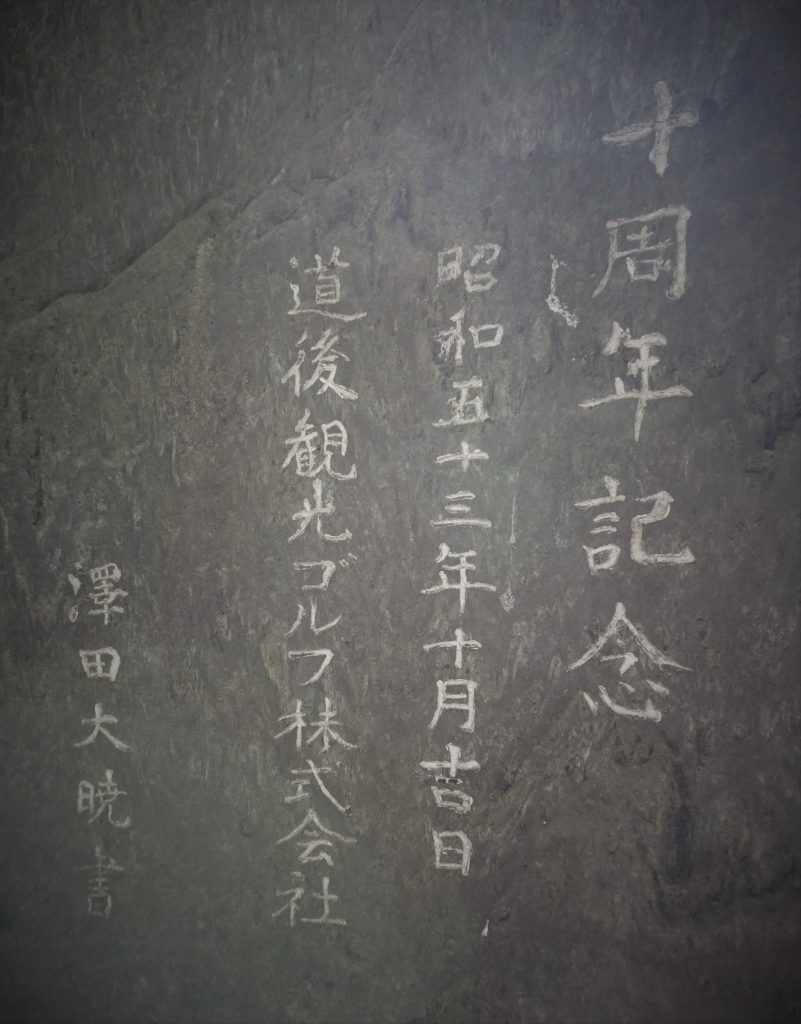

愛光学園生誕地の石碑(1978(昭和53)年3月)

愛光学園内『日野荘氏 顕彰碑』(昭和53年3月)

愛光学園正門