※クリックすると大きくなります

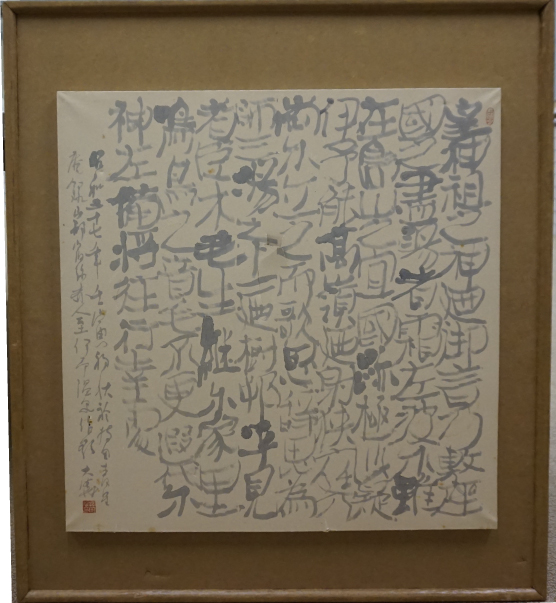

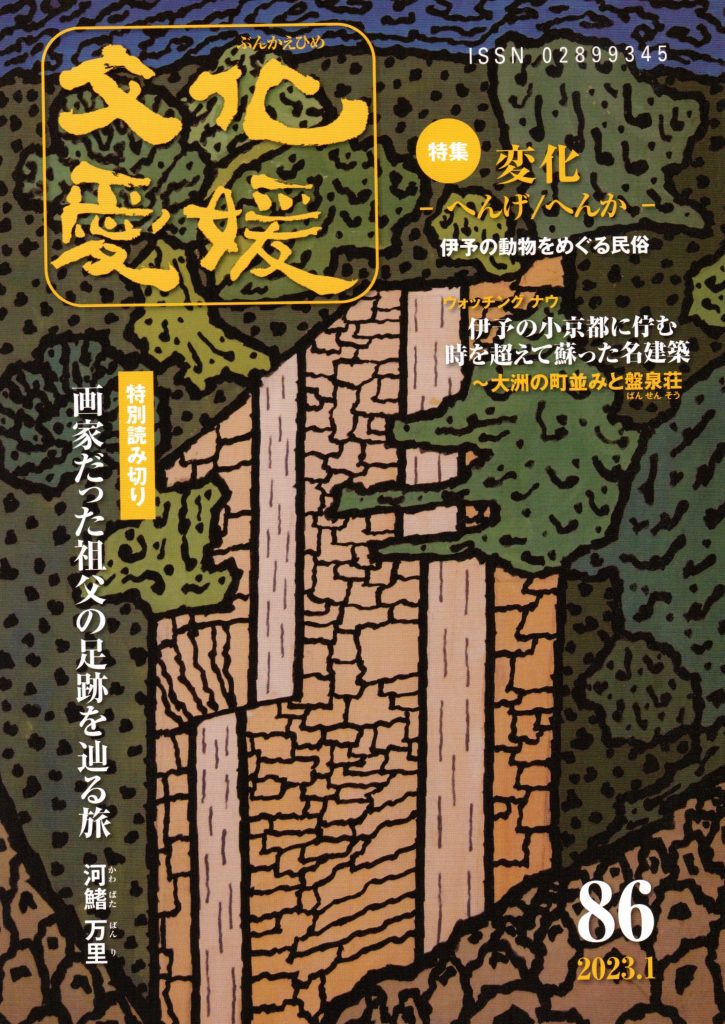

※クリックすると大きくなります松山東高校には同窓会誌『明教』『関東明教』のほかに、

生徒会誌『青柳』があります。

この創刊号の表紙を大暁が書いていたので見せて頂きましたら

中に文章も寄稿していました!

ので、棚からぼた餅というかひょうたんから駒というか

思いがけない幸運でした。(やっぱり『たなぼた』ですね)

※クリックすると大きくなります

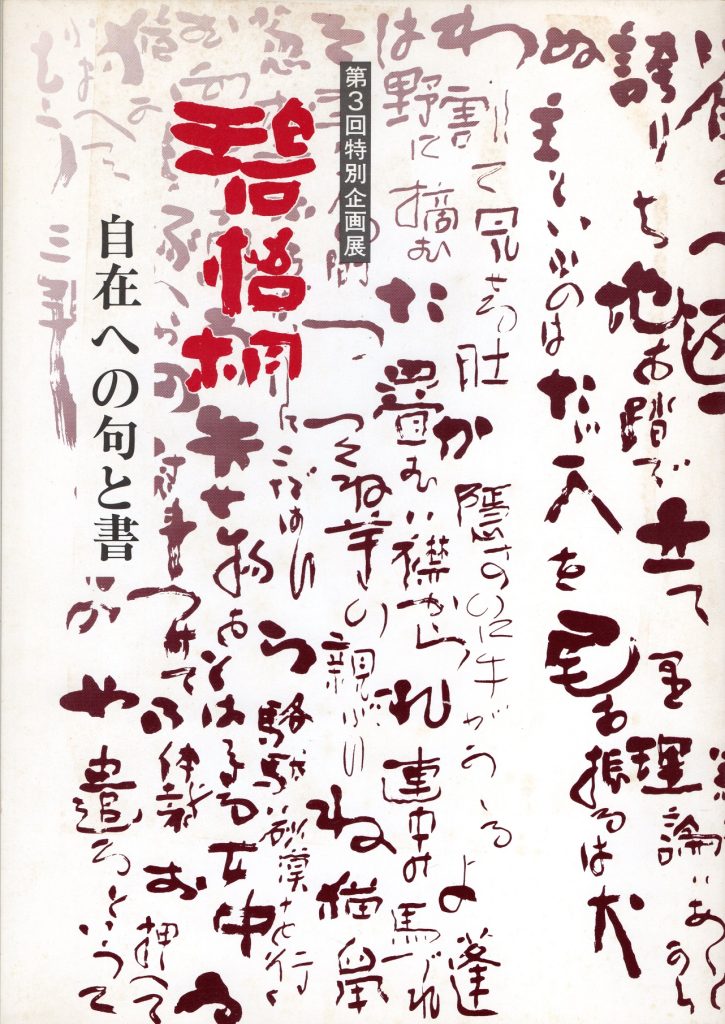

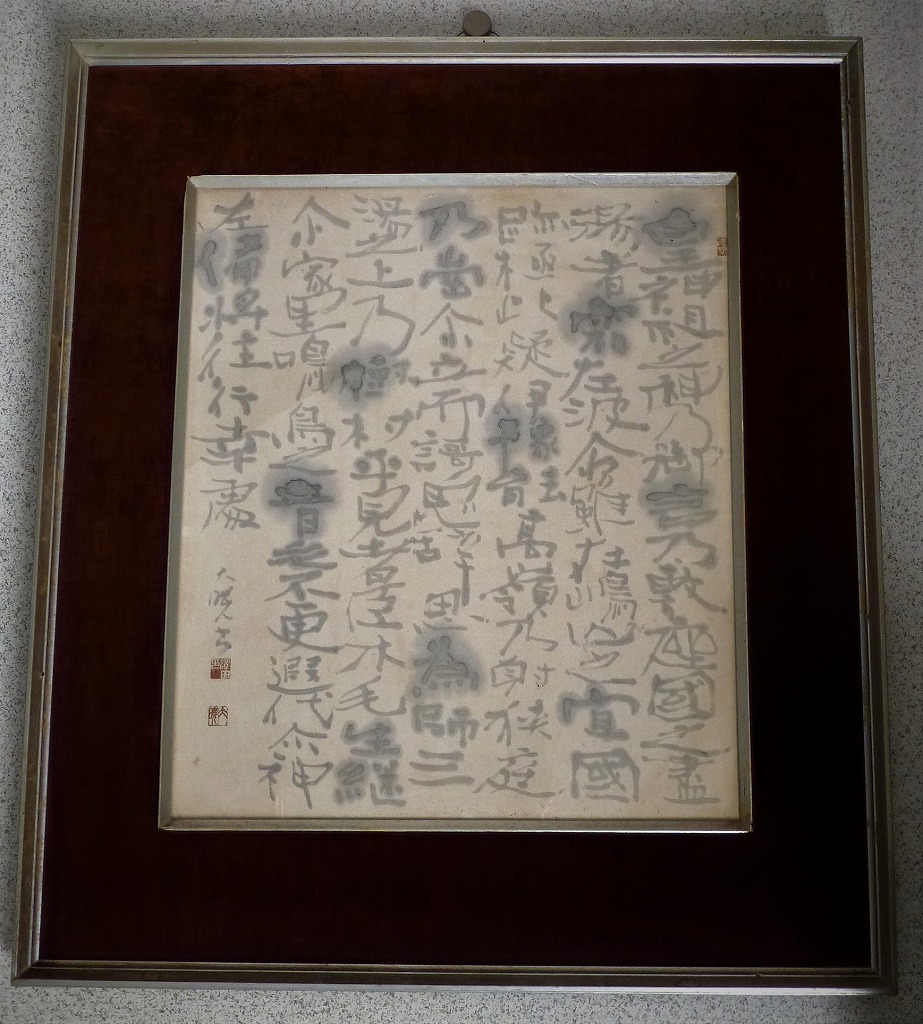

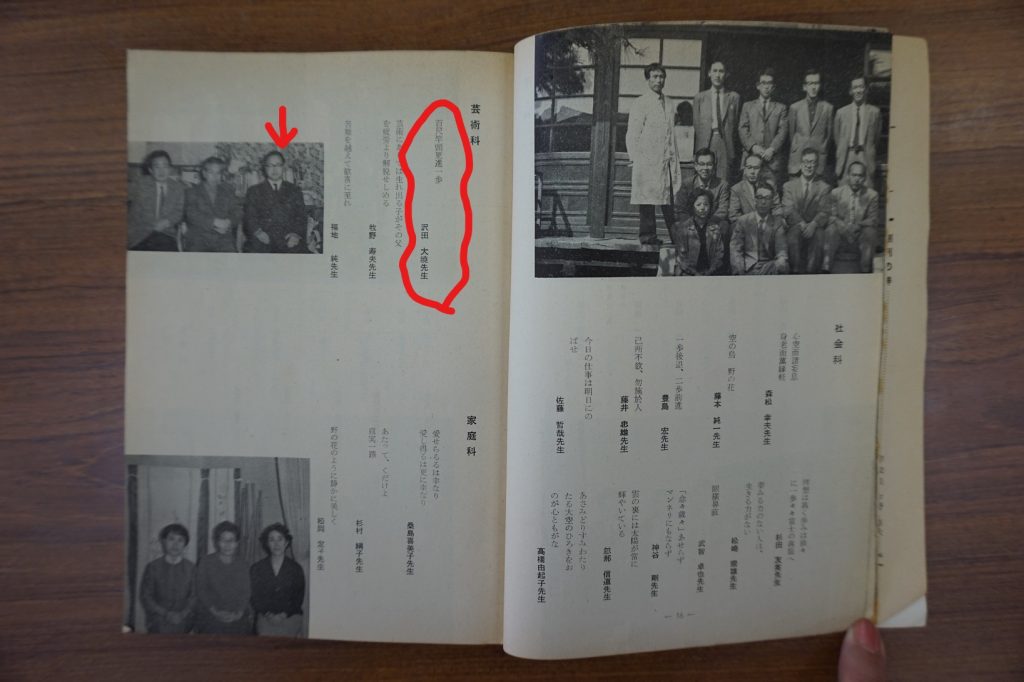

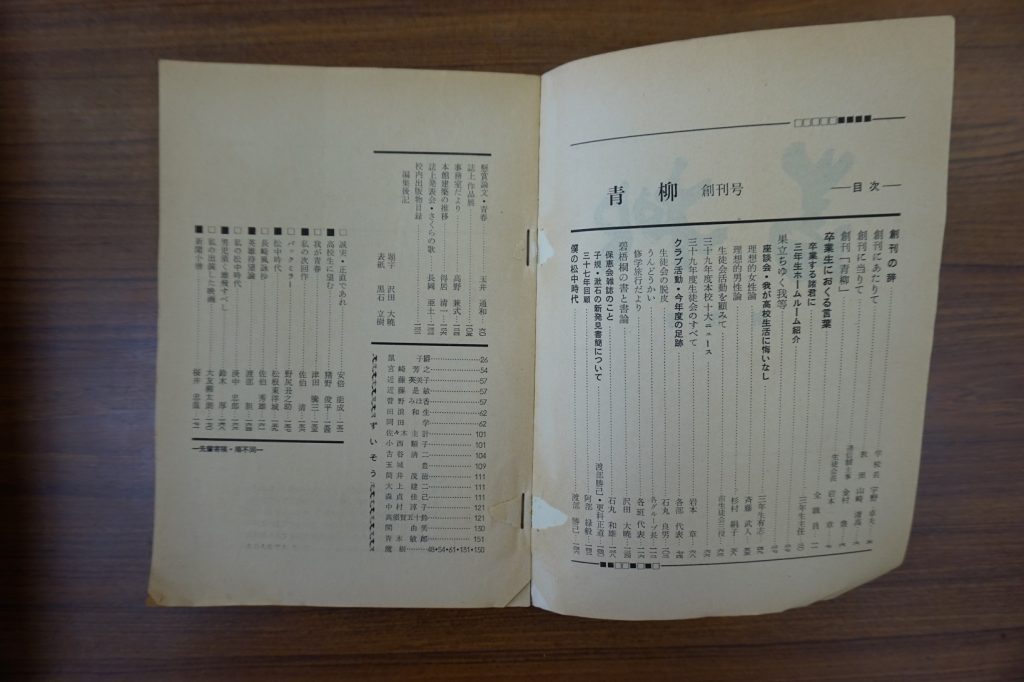

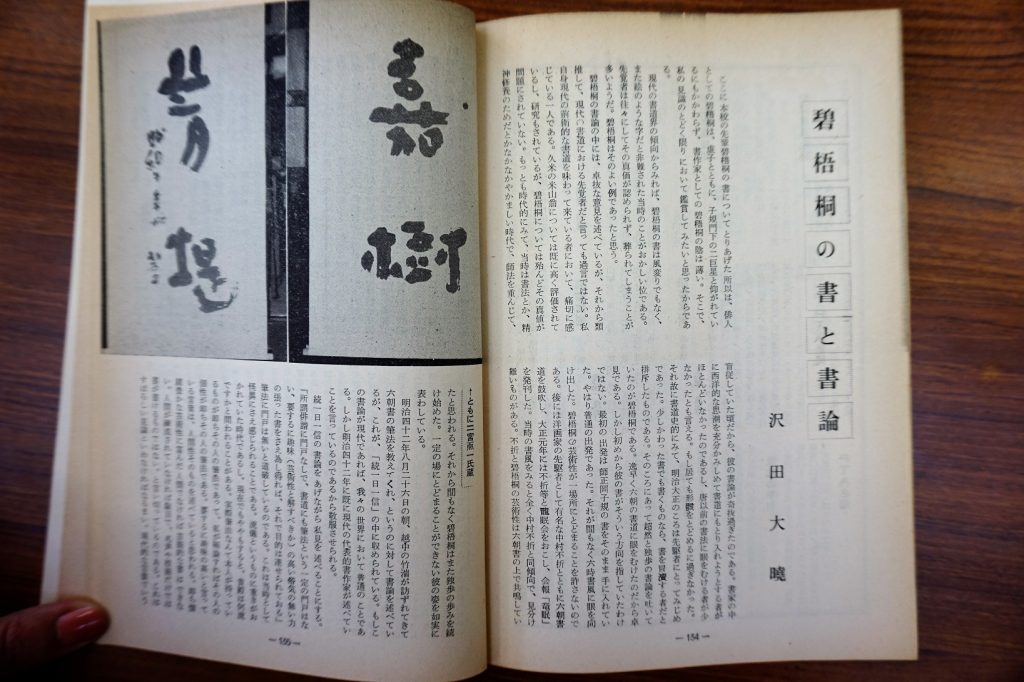

※クリックすると大きくなりますこちらが目次です。目次に「題字 澤田大暁」とあります。

そして右ページにあるように、本誌134ページに

『碧梧桐の書と書論』というタイトルで書いています。

というか左ページの寄稿者たちがめっちゃ豪華ですよね。

正門入って左側に鎮座しておられる胸像でおなじみの阿部能成さんや

俳人の松根東洋城さん、

新田高校の校長も務められた佐伯秀雄先生など

いろいろな方面で活躍されご縁のある方々が寄稿されています。

創刊号ってやっぱり熱量がすごいですよね。

無から有を創り出すのには相当な熱量が必要なのだと

この一年いろいろな調査をしてきて思います。

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなります ※クリックすると大きくなります

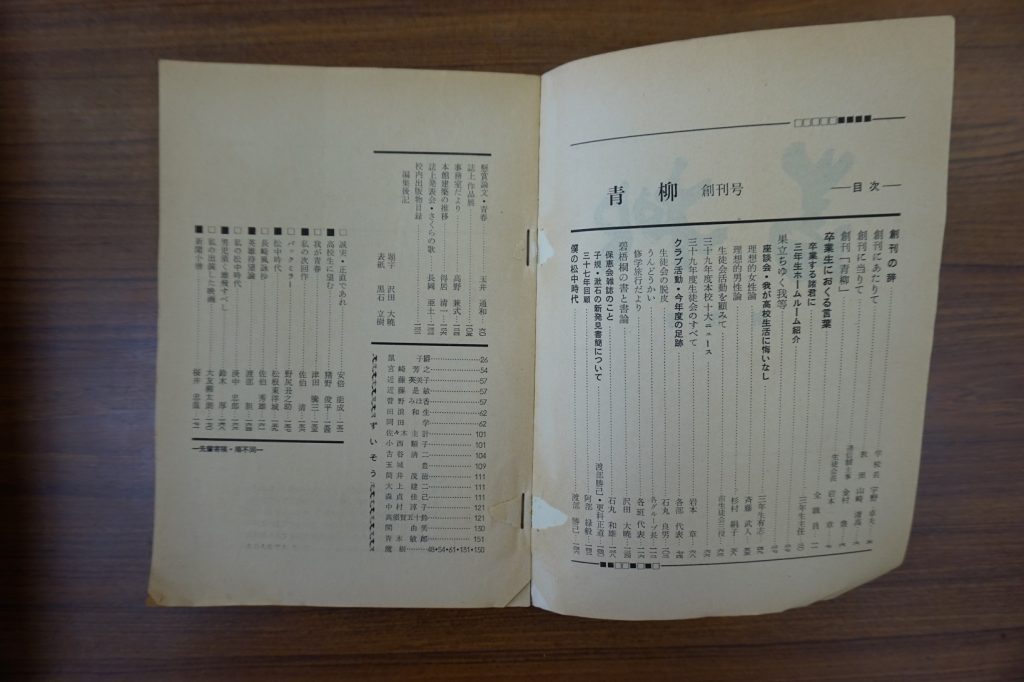

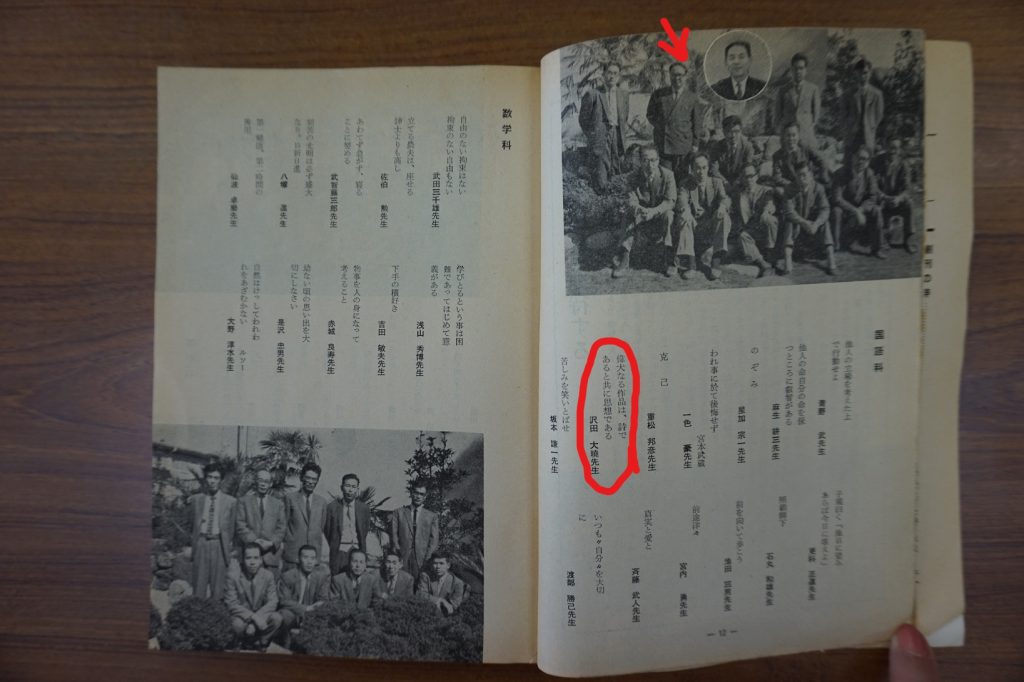

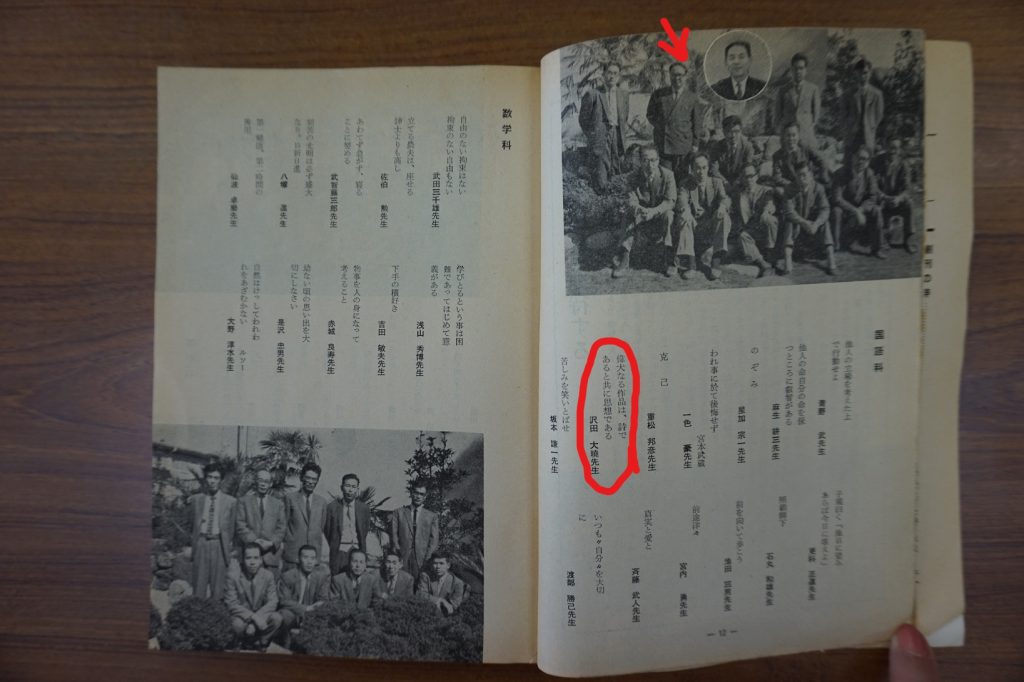

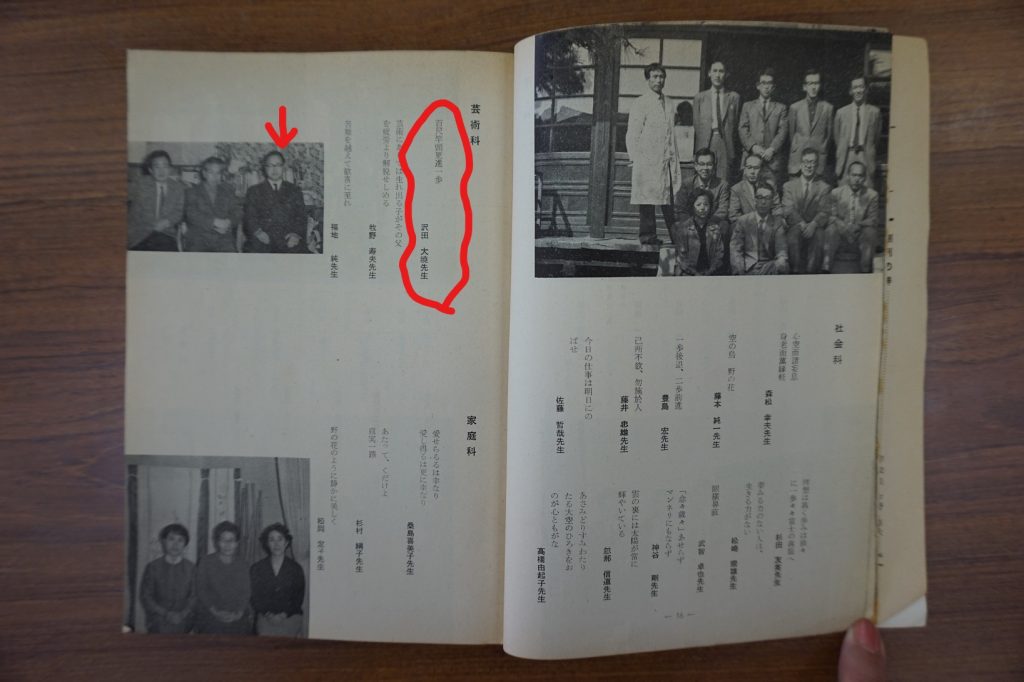

※クリックすると大きくなります国語科と芸術科と両方に写真が載っていました。

そんなこともアリだったのですね…ほ、ほぅ。

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなります ※クリックすると大きくなります

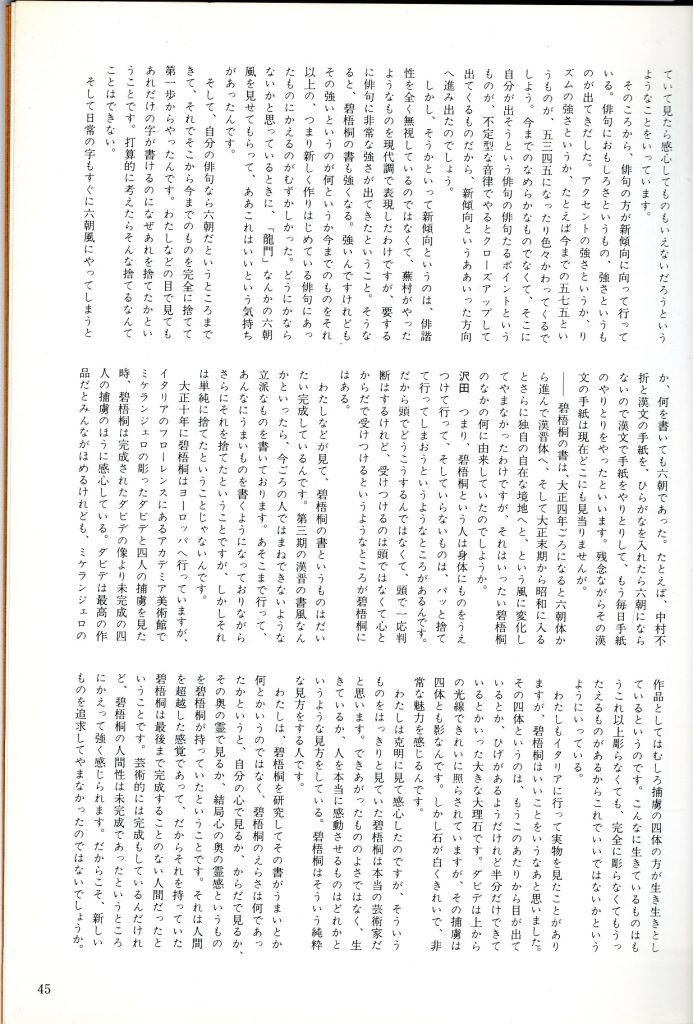

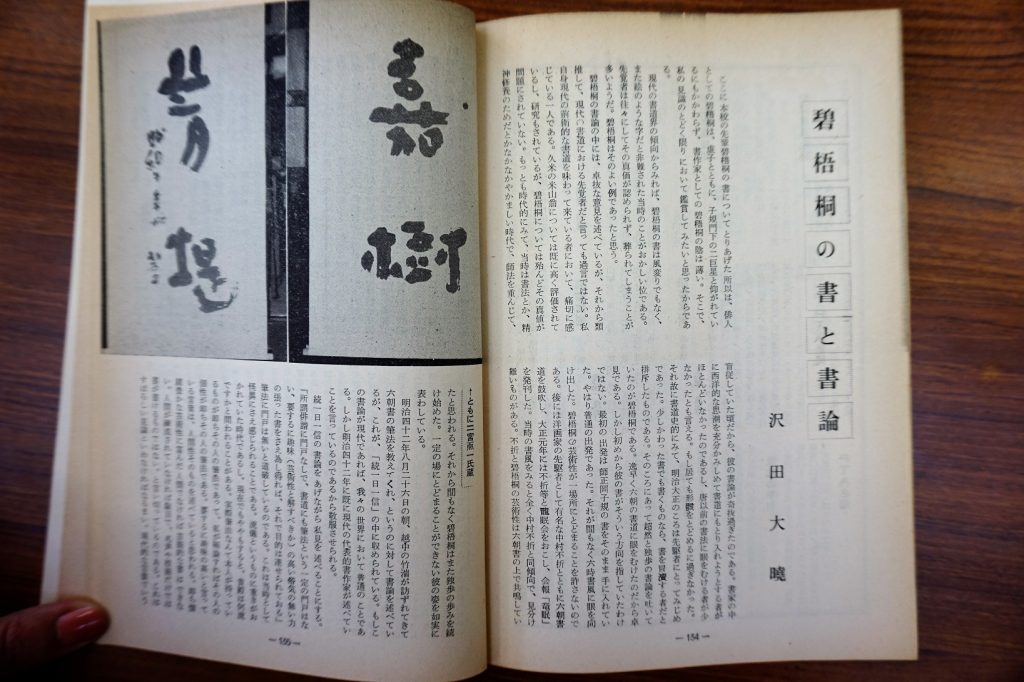

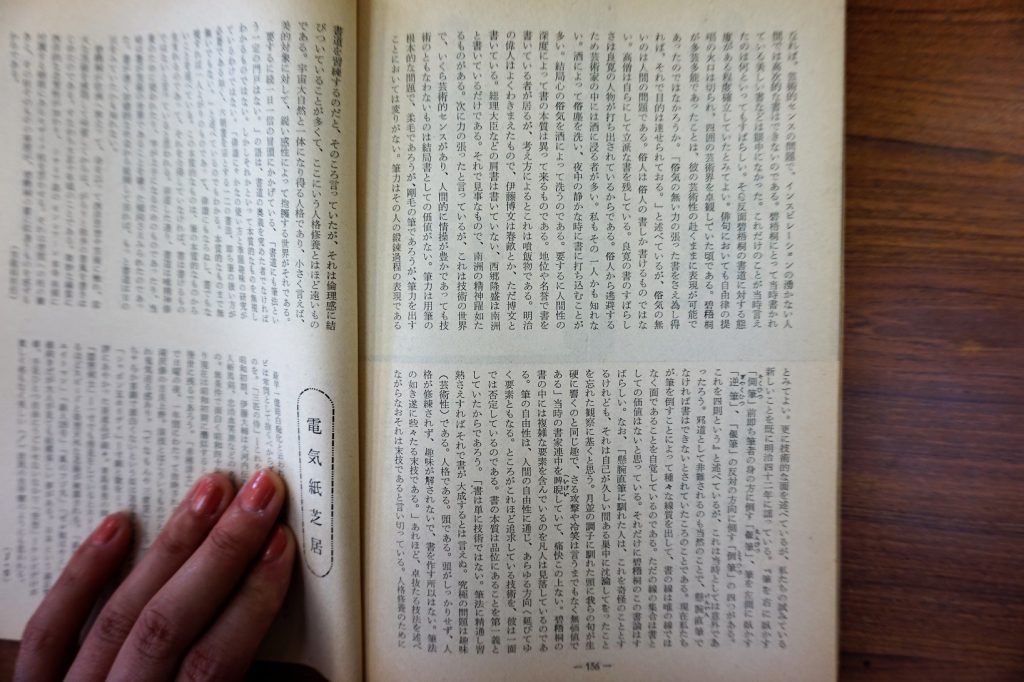

※クリックすると大きくなりますこちらが碧梧桐について書いたページです。

碧梧桐の書と書論について、以下のように書いています。

ここに本校の先輩碧梧桐の書についてとりあげた所以は、俳人としての碧梧桐は、虚子とともに、子規門下の二巨星と仰がれているにもかかわらず、書作家としての碧梧桐の陰は薄い。そこで、私の見識のとどく限りにおいて鑑賞してみたいと思ったからである。

現代の書道界の傾向からみれば、碧梧桐の書は風変りでもなく、また絵のような字だと非難された当時のことがおかしい位である。先覚者は往々にしてその真価が認められず、葬られてしまうことが多いようだ。碧梧桐はそのよい例であったと思う。

碧梧桐の書論の中には、卓抜な意見を述べているが、それから類推して、現代の書道における先覚者だと言っても過言ではない。私自身現代の前衛的な書道を味わって来ている者において、痛切に感じている一人である。久米の米山翁については殆どその真価が問題にされていない。もっとも時代的にみて、当時は書法とか、精神修養のためだとかなかなかやかましい時代で、師法を重んじて、盲従していた頃だから、彼の書論が奇抜過ぎたのである。書家の中に西洋的な思潮を充分かみしめて書道にもとり入れようとする者がほとんどいなかったのであるし、唐以前の書法に眼をむける者が少なかったとも言える。もし居ても形骸をとどめるに過ぎなかった。それ故に書道史的にみて、明治大正のころは先駆者にとってみじめであった。少しかわった書でも書くものなら、書を冒涜する者だと排斥したものである。そのころにあって超然と独歩の書論を吐いていたのが碧梧桐である。逸早く六朝の書道に眼をむけたのだから卓見である。しかし初めから彼の書がそういう方向を指していたわけではない。最初の出発は師正岡子規の書をそのまま手に入れていた。やはり普通の出発であった。それが間もなく六朝書風に眼を向け出した。碧梧桐の芸術性が一場所にとどまることを許さないのである。後には洋画家の先駆者として有名な中村不折とともに六朝書道を鼓吹し、大正元年には不折等と龍眠会をおこし、会報「龍眠」を発刊した。当時の書風をみると全く中村不折と同傾向で、見分け難いものがある。不折と碧梧桐の芸術性は六朝書の上で共鳴していたと思われる。それから間もなく碧梧桐はまた独歩の歩みを続け始めた。一定の場にとどまることができない彼の姿を如実に表している。

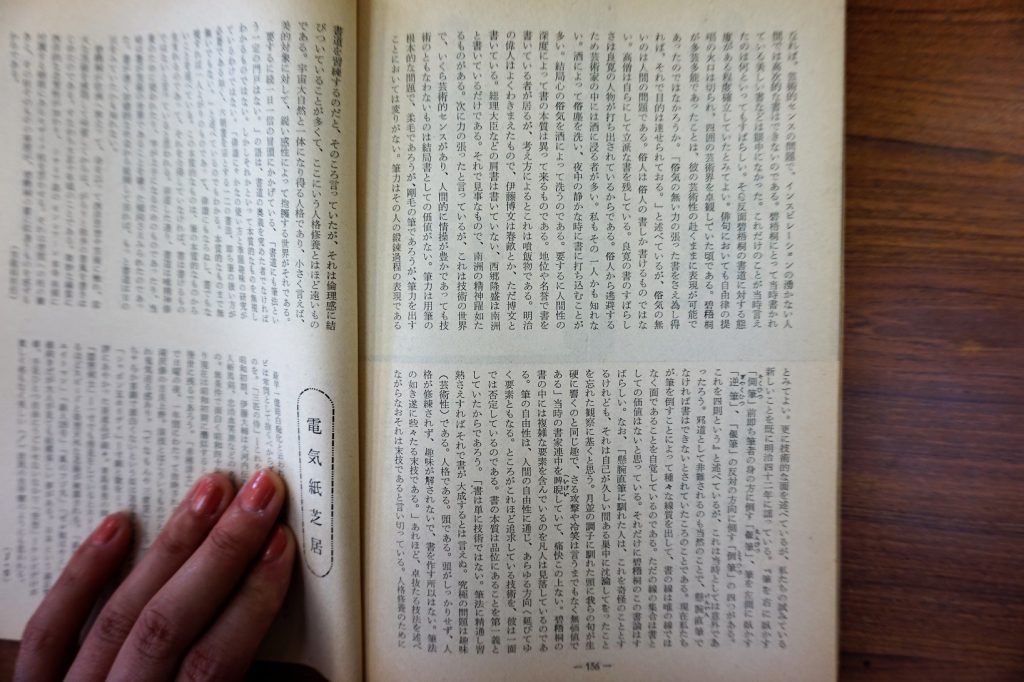

明治四十二年八月二十六日の朝、越中の竹湍が訪ずれてきて六朝書の筆法を教えてくれ、というのに対して書論を述べているが、これが、「続一日一信」の中に収められている。もしこの書論が現代であれば、我々の世界において普通のことである。しかし明治四十二年に既に現代の代表的書作家が述べていることを言っているのであるから敬服させられる。

続一日一信の書論をあげながら私見を述べることにする。「所謂俳諧に門戸なしで、書道にも筆法という一定の門戸はない、要するに趣味(芸術性と解すべきか)の高い俗気の無い力の張った書をさえ為し得れば、それで目的は達せられておる」筆法に門戸は無いと道破しているのである。これは当時として怪異にさえ感じられることである。流儀というものに重きがおかれていた時代であるし、現在でもややもすると、貴殿は何流ですかと問われることがある。実際筆法なんて本人が持っているものが即ちその人の筆法であって、私が極論すればその人の個性が即ちその人の筆法である。要するに趣味の高いと言っている言葉は、人間性そのものを述べていると思われる。即ち情緒豊かな芸術性に富んだ人間でなければ駄目で、名声や技術だけでは書が書けるものではない。と言い切っているのである。これはすばらしい見識といわなければなるまい。現代的な言葉でいうなれば、芸術的センスの問題で、インスピレーションの湧かない人間では高次的な書はできないのである。碧梧桐にとって当時書かれている美しい書などは眼中になかった。これだけのことが当時言えたのは何といってもすばらしい。その反面碧梧桐の書道に対する態度がある程度確立していたとみてよい。俳句においても自由律の定昇の火口は切られ、四囲の芸術界を卓観していた頃である。碧梧桐が多芸多能であったことは、彼の芸術性の赴くままに表現が可能であったのではなかろうか。「俗気の無い力の張った書をさえ為し得れば、それで目的は達せられておる。」と述べているが、俗気の無いのは人間の問題である。俗人は俗人の書しか書けるものではない。高僧は自らにして立派な書を残している。良寛の書のすばらしさは良寛の人物が打ち出されているからである。俗人から逃避するため芸術家の中には酒に浸る者が多い。私もその一人かも知れない。酒によって俗塵を洗い、夜中の静かな時に書に打ち込むことが多い。結局心の俗気を酒によって洗うのである。要するに人間性の深度によって書の本質は異って来るものである。地位や名誉で書を書いている者が居るが、考え方によるとこれは噴飯物である。明治の偉人はよくわきまえたもので、伊藤博文は春畝とか、ただ博文と書いている。総理大臣などの肩書は書いていない。西郷隆盛は南洲と書いているだけである。それで見事なもので、南洲の精神躍如たるものがある。次に力の張ったと言っているが、これは技術の世界で、いくら芸術的センスがあり、人間的に情操が豊かであっても技術のともなわないものは結局書としての価値がない。筆力は用筆の根本的な問題で、柔毛であろうが、剛毛の筆であろうが、筆力を出すことにおいては変りがない。筆力はその人の鍛錬過程の表現であるとみてよい。更に技術的な面を述べているが、私たちの試みている新しいことを既に明治四十二年に謡っている。『筆を右に臥かす「側筆」前即ち筆者の身の方に倒す「偃(えん)筆」、筆を左側に臥かす「逆筆」、「偃筆」の反対の方向に倒す「倒筆」の四つがある。これを四則という』と述べているが、これは当時としては意外であったろう。邪道として非難されるのも当然のことで、懸腕直筆でなければ書はできないとされていたことのことである。現在私たちが筆を倒すことによって種々な線質を出して、書の線は唯の線ではなく面であることを自覚しているのである。ただの線の集合は書としての価値はないと思っている。それだけに碧梧桐のこの書論はすばらしい。なお、「懸腕直筆に馴れた人は、これを奇怪のこととするけれども、それは自己が久しい間ある巣中に沈淪(ちんりん)してをったことを忘れた観察に基くと思う。月並みの調子に馴れた頭に我らの句が生硬に響くのと同じ趣で、さる攻撃や冷笑は言うまでもなく無価値である」当時の書家連中を睥睨(へいげい)していて、痛快この上ない。碧梧桐の書の中には複雑な要素を含んでいるのを凡人は見落しているのである。筆の自由自在は、人間の自由性に通じ、あらゆる方向へ延びてゆく要素ともなる。ところがこれほど追求している技術を、彼は一面では否定しているのである。書の本質は品位にあることを第一義としていたからであろう。「書は単に技術ではない。筆法に精通し習熟さえすればそれで書が大成するとは言えぬ。究極の問題は趣味(芸術性)である。人格である。頭である。頭がしっかりせず、人格が修練されず、趣味が解されないで、書を作す所以はない。筆法の如き遂に些々たる末枝である。」あれほど、卓抜たる技法を述べながらなおそれは末枝であると言い切っている。人格修養のために書道を習練するのだと、そのころ言っていたが、それは倫理感に結びついていることが多くて、ここにいう人格修養とはほど遠いものである。宇宙大自然と一体になり得る人格であり、小さく言えば、美的対象に対して、鋭い感性によって抱擁する世界がそれである。

要するに続一日一信の冒頭にかかげている、「書道にも筆法という一定の門戸はない。」の語は、書道の奥義を究めた者でなければわかるものではない。しかしそれかといって本質的なものを無視しているわけではない。「俳諧にゃかなの使い方と季題趣味の研究が必要である如く、六朝書を宗とする一二の書法、即ち筆の扱い方が無いでもない。」と述べているのでもわかる。本質的なものまで無視すれば一人よがりのものであって、俳諧にもならぬし、書でもないことを述べている。この本質的なものは、書の本質的なものから生まれるのであって、それを会得していなければ、書は書けるものではないと言っていると思われる。前述した通り、書道は唯精神修養のために使われたり、字が上手になるためのものであったり、当時は書が芸術の世界であることを嫌った傾向さえみられたのであった。書が速く封建的な社会から脱却して居れば、もっと書道は日の目をみていたかも知れない。

碧梧桐が欧州へ旅立って、身を以って西洋思想や芸術に触れ、偉大な芸術を感得して帰省してからは、がらりと独歩の書風を書きはじめたのである。すなわち大正十年頃のことである。微妙な線質に西洋的な造型性が加わり、シチリア島のモンレアーレ本寺南側に付属する廻廊にあるモザイク柱を思わせる。それは空間への柱の働きと、その柱そのものの華麗が、碧梧桐の書に似通うものを感ずるからである。(芸術科担任)

ちなみにこの作品のところに書いてある「二宮蒸一氏」とは、

碧梧桐の姪の息子さんという方で

日記にもたびたび作品を観せていただきにあがっているようです。

大暁は愛媛県内だけでなく日本中の碧梧桐の作品を

写真に撮りに行っていました。

このフットワークの軽さは見習うべきところだと思います。

やりたいことは後回しにせずとりあえず行動してみるように

私も心掛けていこうと思います。

沢田大暁の足跡一覧にもどる

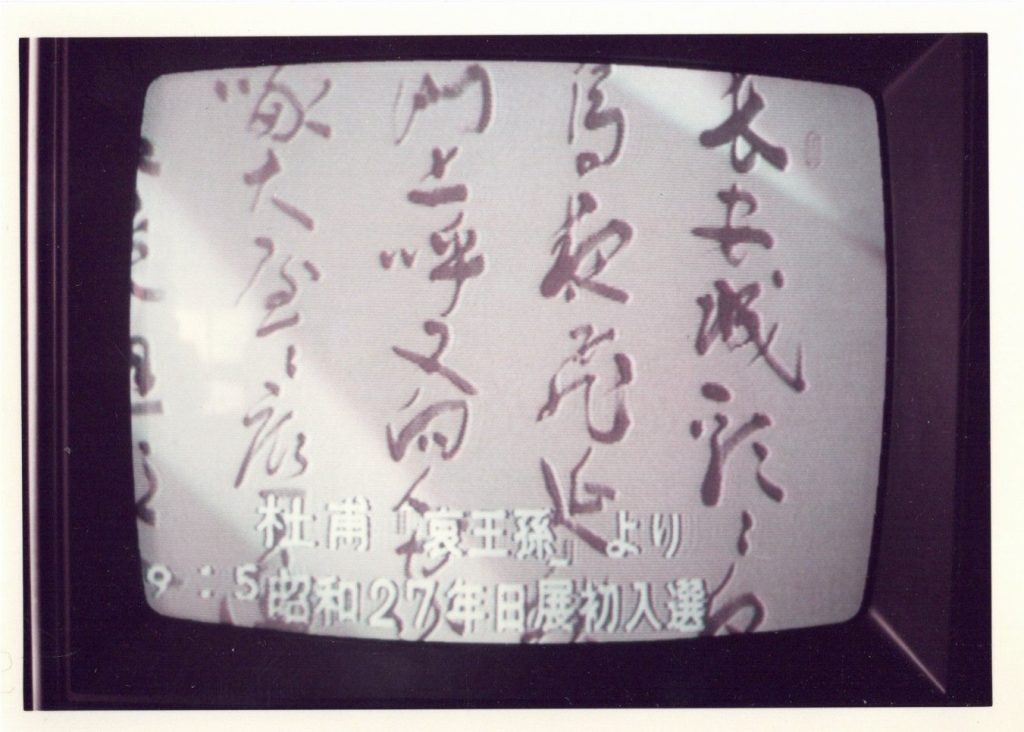

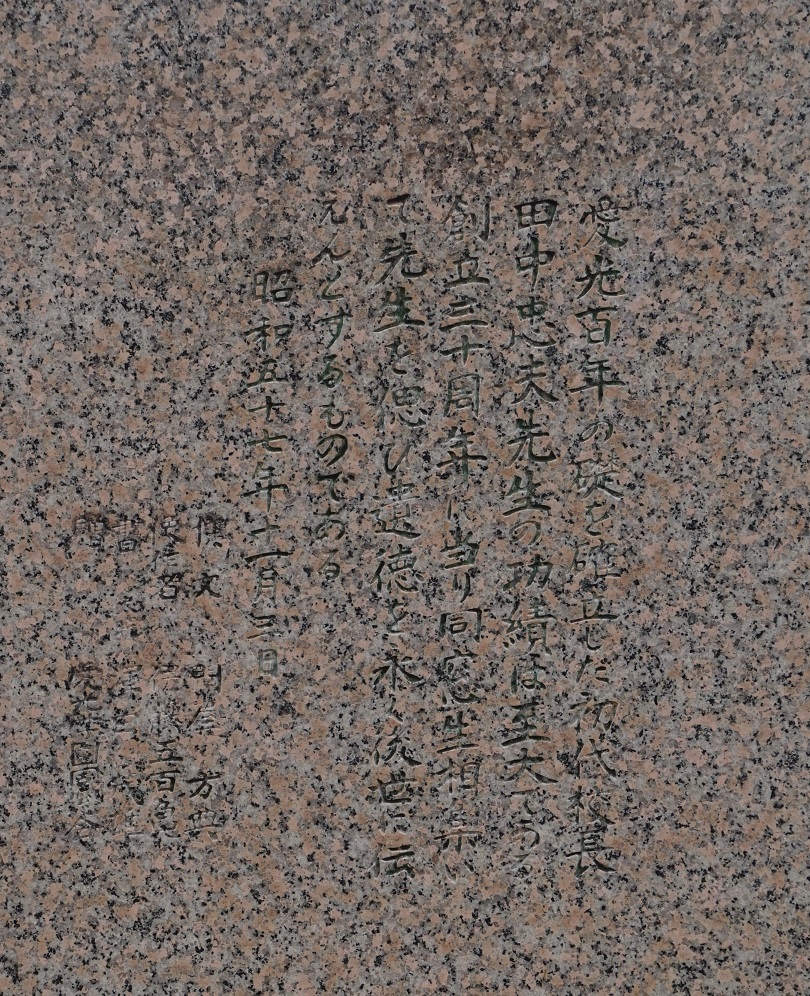

松山東高校内『明教館』にある『六曲屏風』(1952(昭和27)年)

松山東高校、松山北高校寄贈『山部宿祢赤人至伊予温泉』歌

【失われたシリーズ④】愛媛県立松山東高等学校門標