※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなります

.

1945(昭和20)年7月26日の深夜、松山市で大規模な空襲がありました。

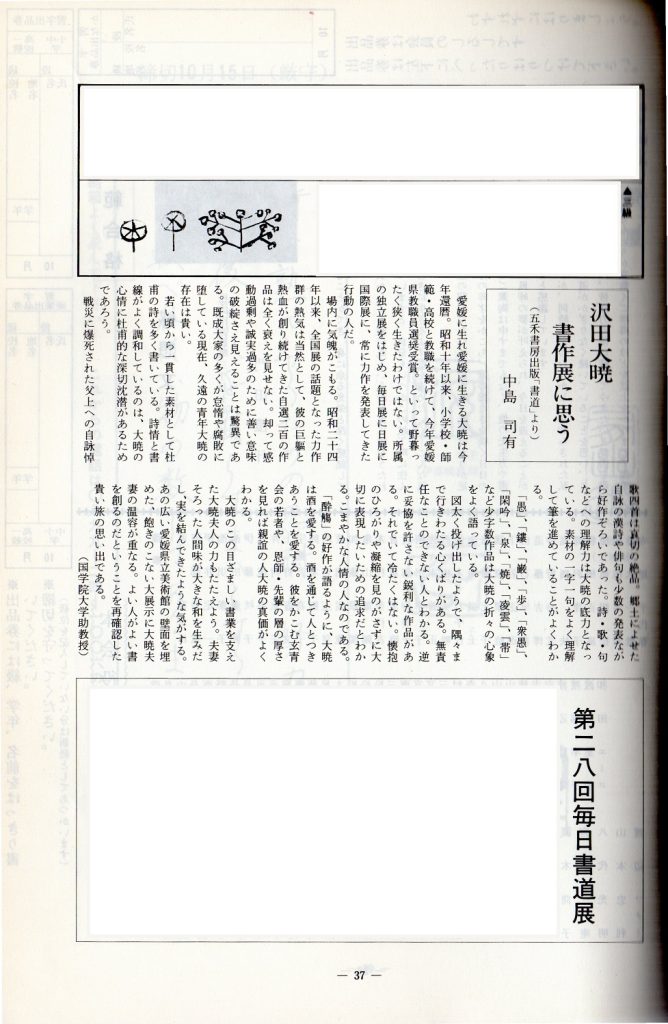

その際、私の曾祖父(大暁の父)は亡くなりました。

もうすぐ空襲の日がやってくるので、この作品を取り上げることにしました。

この空襲について、大暁は「おもかげ」の最終回で以下の様に語っています。

「松山が全滅するような大空襲の日、いつものように雄郡小学校で落ち合う約束で、家族それぞれ大事な物を身につけて家を出た。私は最後に見回ってから家を出、中の川を越して小学校まで走った。ところが、いつまで待っても、先に出たはずの父親が来ない。その日の空襲は、とてもひどかったので父の安否を皆でとても心配していた。

後で避難してきた近所の人が、「お父さんは、国鉄の線路よりずっとこっちの、林の方でやられていたようなよ。」と教えてくれた。長い夜が明けるのを待ちかねて、父親を探しに行った。あたりは、ひどい有り様だった。探して、探して、中の川橋の所で父が死んでいるのを見つけた。橋のあたりで爆撃され、そのまま走って逃げれば命を落とさずにすんだかもしれないが、父は当時足を悪くしていたので、逃げることをせず、そこの石の下に隠れようとしたらしい。それを思うと涙が出た。父は、しっかりとした厳格な人で、私にとってはこわいとも思われる存在だったが、体を悪くしていた最期が悲しい。その時の思いを、後に、詩に詠み、屏風作品とした。私の心を打ち込んだ、今でも目頭の熱くなる作品である。

その松山大空襲で、長く住んでいた江戸町の家は焼けてしまった。私達は家を失い、父親を失った。

―完―

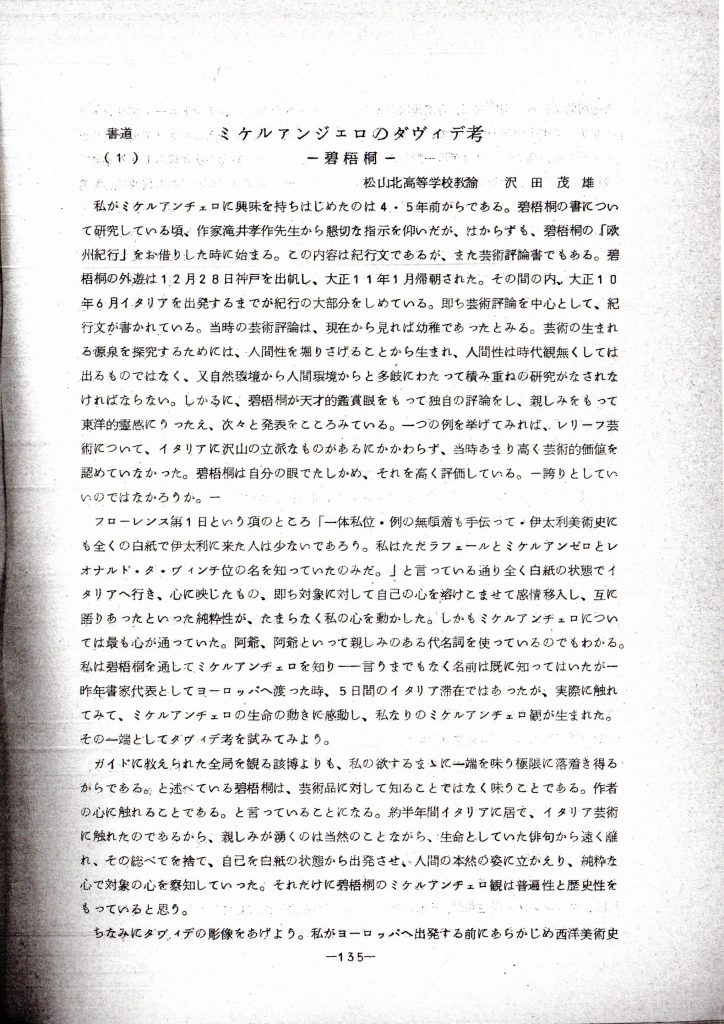

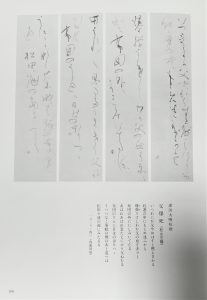

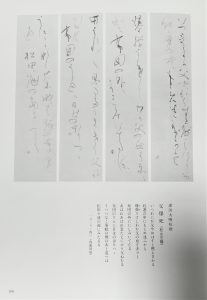

沢田大暁短歌

父爆死(松山大空襲)

いづれにか父やおはすと燃えさかる紅蓮中にもとめ迷ふかも

爆弾(たま)うけしわか父の血ぞ赤々と布団の外ににじみいでたる

あはれあはれ息たえにけり父ねむる布団のうへに日はのぼりつゝ

うつつなく荼毘の煙のあと追へば松田ケ池の面にみたるる 」

布団の外まで血が滲んでくるような状況で、

それでも次の空襲があるかもしれなくてゆっくり悲しみに浸ることもできない、

そんな日常だったことがありありと迫ってきます。

私が読む日記には、命を大切にしてほしいという気持ちが何度も出てきます。

生徒が事故を起こした時、自殺した時、

そのたびに心を痛めている様子の記述を残しています。

こんなつらい思いをした人が日本中のすべての地域に

たくさんいたことを忘れてはいけないし、

世界に目を向けると、

今まさにこのようなつらい思いをしている方がたくさんいることを

他人事にしてはいけないと思います。

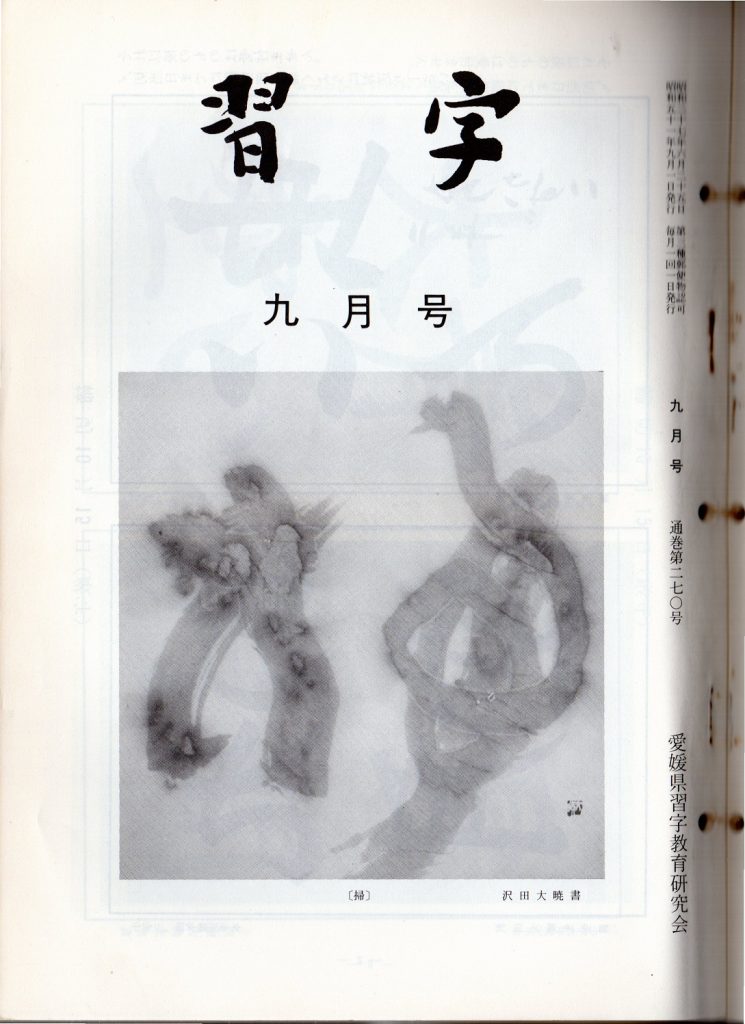

競書雑誌「習字」まとめに戻る

沢田大暁の足跡一覧にもどる