愛媛県立西条高等学校といえば、

この一見お城かと見紛うほどの立派な正門ですよね。

そもそもお堀の中に学校があるというのが珍しいです。

ここと松山東雲女子中学・高等学校の正門は本当に良いと思います。

(↑個人の感想です)

.

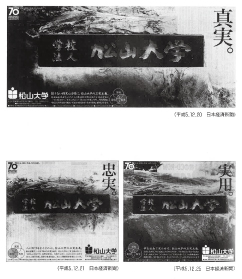

昭和41年10月21日(金)の記録に、

「西条高校の表大看板を書く。

快心の作とはいかなくともかなりなものが仕上った。」

とありました。

どうやらお気に入りの作のようです。

おそらく

↑この看板だと思います。

もうすぐ60年経つのでだいぶ薄くなっていますが

これはこれで門の風合いと合っていて趣きがありますよね。

.

実は私、たまたま数年前にこの門を観に行ったんですけど、

その時は大暁が書いたことを知らなかったのでスルーしちゃったんですよね。

知っていればもっとよく見ていたし周りにも宣伝しただろうに…と

今更思います。

後悔先に立たず。

.

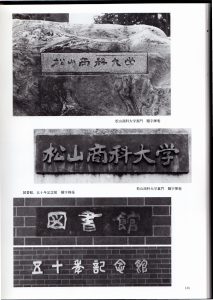

※2022/5/11追記

西条高校に収蔵してある大暁作品を観に行った時に

近くで写真を撮りました。

近くって本当に接写です笑

「校」という文字のところです。

よく見ると、書いた文字の部分だけ少し盛り上がって見えますよね。

盛り上がるような物(墨に何か混ぜるとか?)とも想像しましたが、

大星先生や明佳先生にも見てもらって意見を聞きました結果、

これは板に直接墨で書いていて、

墨で書いた部分と書いていない部分とで木の瘦せ方が違ったのではないか

ということになりました。

だからこれは盛り上がっているのではなくて、

周りの木が痩せたのでそう見えるだけかもということでした。

なるほど。