※クリックすると大きくなります

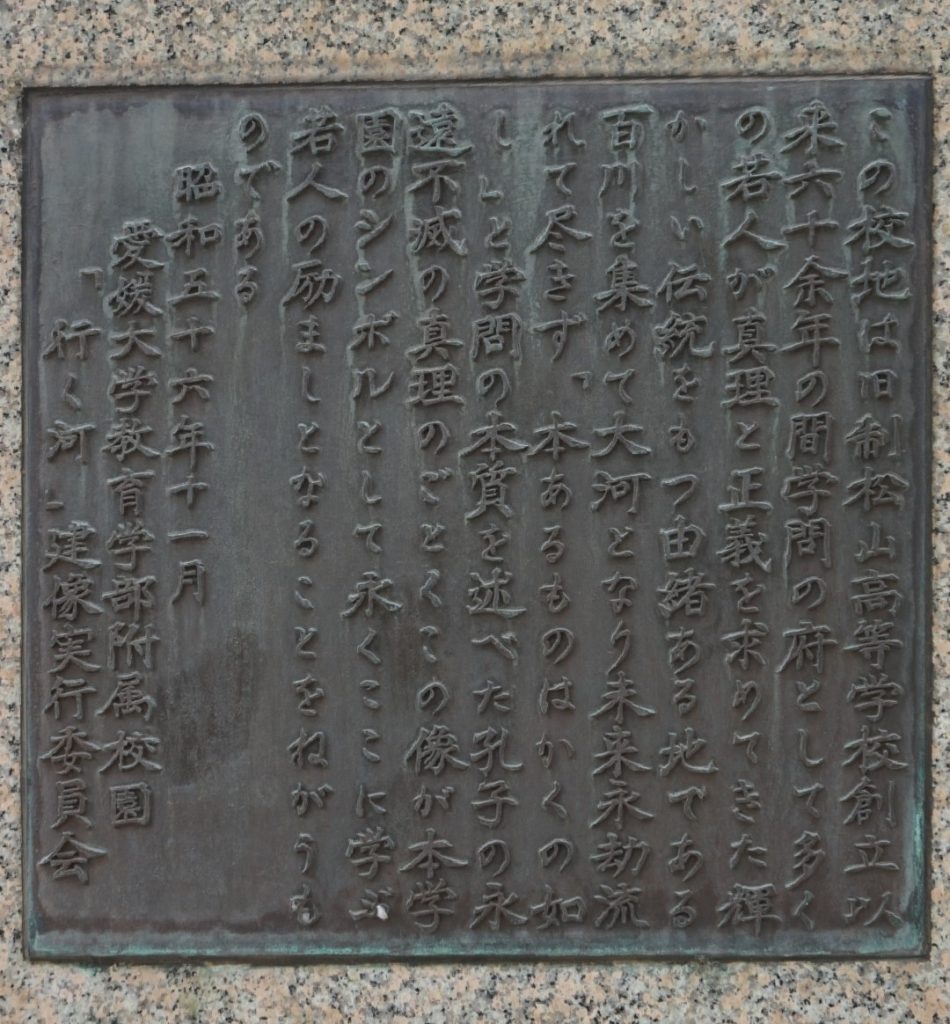

※クリックすると大きくなります愛媛大学教育学部附属中学校の中庭に

『行く河』という像がたっています。

この像は(おそらく「行く河」の文字も??)、彫刻家の伊藤五百亀さんが作ったものです。

現在の西条市出身であった伊藤五百亀さんの作品は、

西条市の鉄道歴史パーク in SAIJOにある十河信二像、

松山東高校にある安倍能成像や、

松山市立子規記念博物館にある正岡子規像でも見ることができます。

そして、以前ご紹介しました

松山大学『三恩人』の胸像(1963(昭和38)年8月)の

加藤拓川像を制作されたのも伊藤五百亀さんです。(背面にサインがあります)

少なくとも昭和38年から大暁とも手紙のやり取りでお付き合いがあったようで

そう思うと長いお付き合いですよね。

.

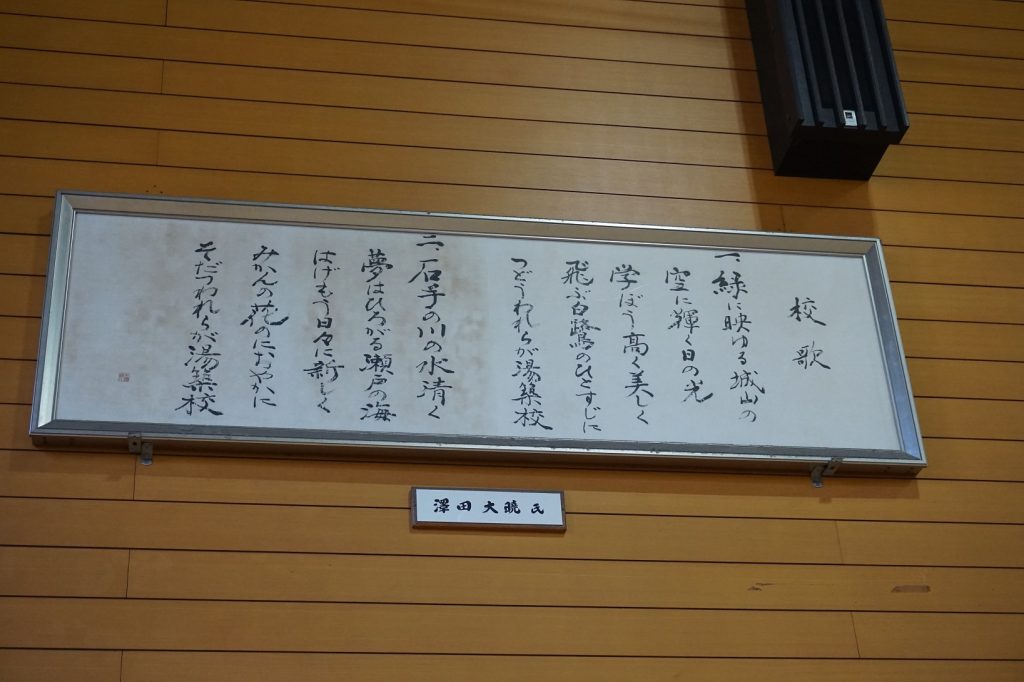

さて、そんなわけでこの『行く河』像の裏書を大暁が書いています。

「行く河」という正面の文字は大暁のものではなさそうですので

もしかしたら伊藤先生がお書きになったのかもしれません。(不明です)

※クリックすると大きくなります

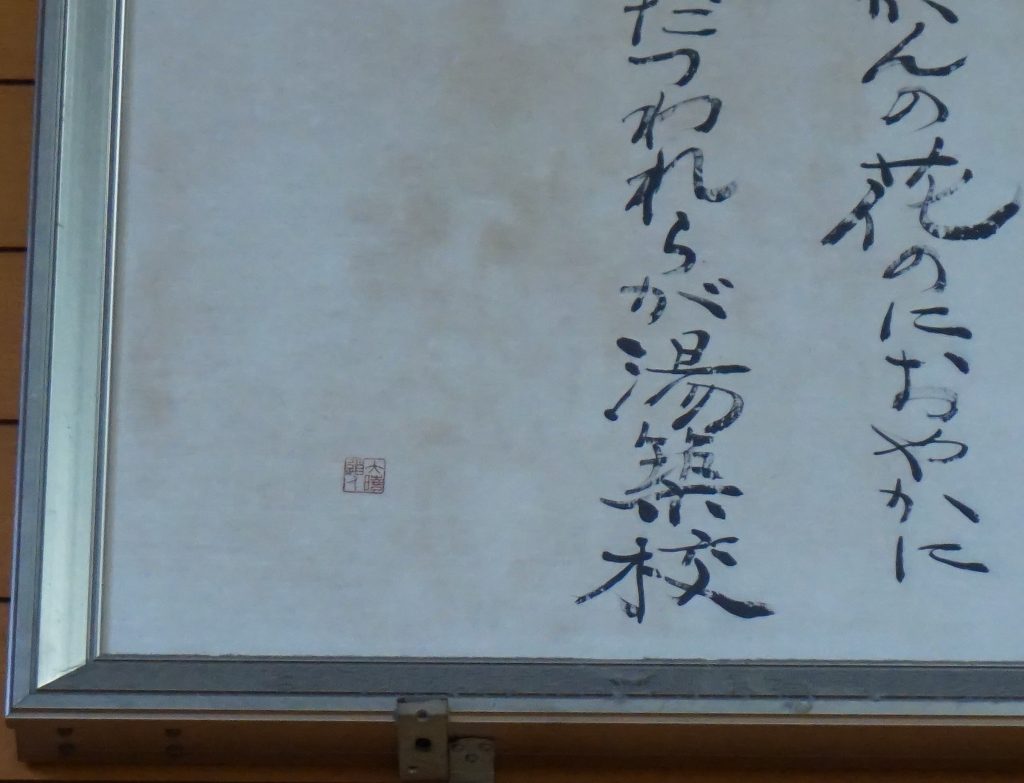

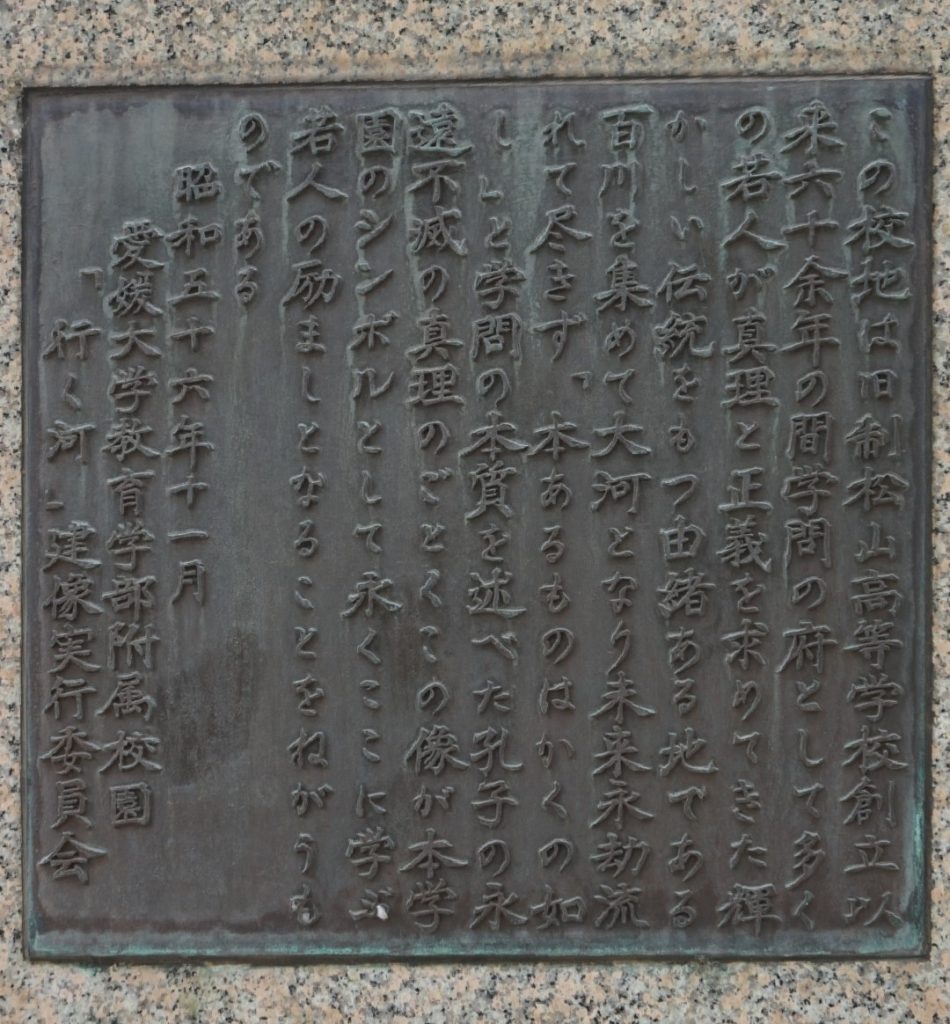

※クリックすると大きくなります↑この背面から見たところにあるプレートです。

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなりますプレートを拡大したところがこちら↑です。

.

ちょうどこの時の附属中学校の校長先生が洋画家の小泉政孝先生で、

県展座談会(愛媛新聞1967(昭和42)年5月4日)でご紹介したように

県展でもよく会う間柄でしたので

11月の除幕式の際は前日の夜から前夜祭と称して飲んでいたようでした。

楽しそうなやり取りが伝わってきますね。

.

附属中学校のあった場所は昔、今は愛媛大学に統合されている

旧制松山高等学校がありました。

現在の場所に附属中学校ができたのが昭和38年のことで、

現会長の大星が小学6年生の頃だったそうです。

ご存知の方も多いと思いますが大暁の家はこの学校のすぐ近くにありましたので

大星は中学校が近いところにやってきた!と喜んで

附属中学校に入学したと言っていました。

しかも当時は幼・小・中学校をぐるりと囲う鉄の柵は生垣だったので…(以下自粛)

.

現在でもとてもよく見える所に立つこの像が

残って見守られていることを嬉しく思いました。

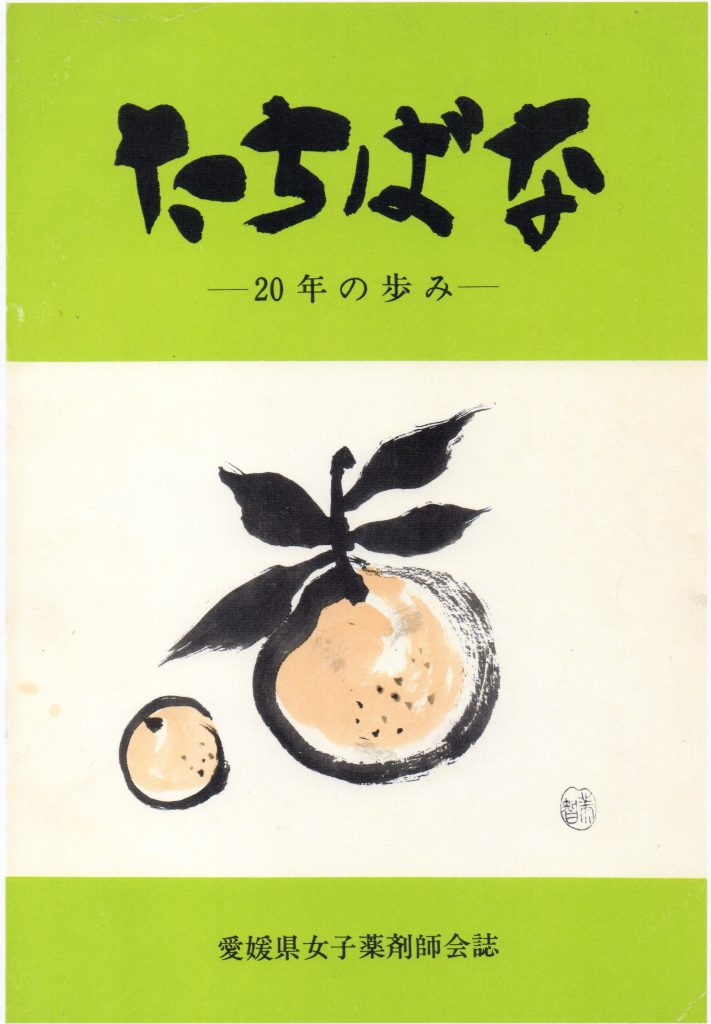

沢田大暁の足跡一覧にもどる

松山大学『三恩人』の胸像(1963(昭和38)年8月)

県展座談会(愛媛新聞1967(昭和42)年5月4日)

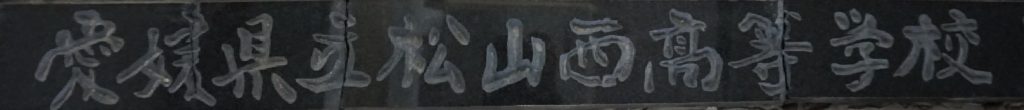

【失われたシリーズ②】愛媛大学教育学部附属中学校門標