※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなります8/17(火)

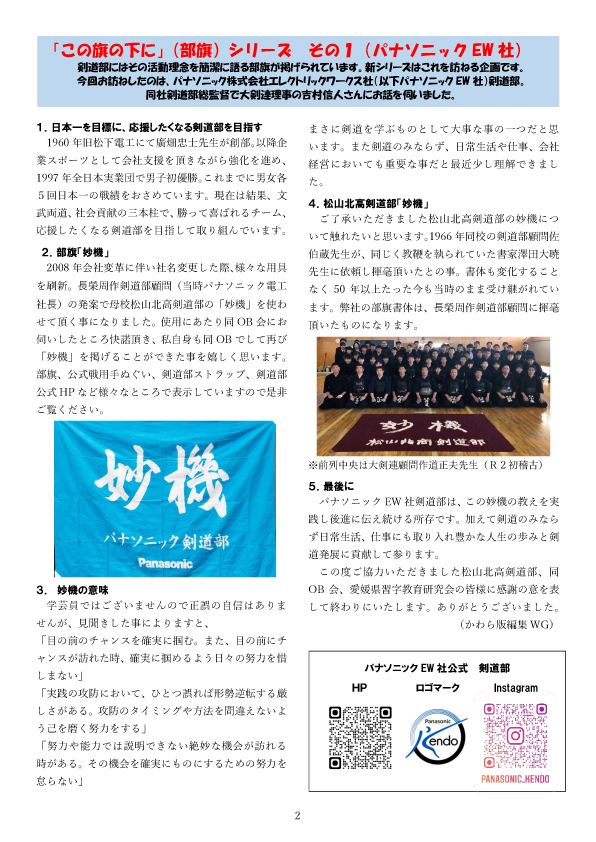

(合宿も)終りに近い頃、別格本山西山興隆寺の看板を書いてあげる。最後大沢和尚への別れのあいさつや大沢和尚のあいさつがあり、その時看板は永久に記念にしたいと述べてくれたことは生徒への気持も出ていた

澤田大暁は高校教師だった頃から毎年夏に

西条市丹原町にある西山興隆寺で合宿をしていました。

(西山興隆寺公式ホームページはこちら)

看板を書いているとあったので今どうなっているかと思い

お寺へ電話をかけてみたところ、

今は和尚さんが変わったためどの看板のことか把握していないのですが

看板であれば外にあるでしょうから

よければ実際に観に来てくださいとのことでしたので行ってまいりました。

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなります駐車場に車を停めて、さっそく上り口から入ります。

最初に小さな橋があり、写真正面に見える石碑のところから

右手におれて登っていくようです。

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなります右に曲がってすぐ、りっぱな門が姿を現しました。

ここ西山興隆寺は紅葉がとっても美しいらしいのですが

このあたりはまだまだ緑でした。(※2022年11月上旬)

そしてよーーーく見ると、

門の向こう側に恐ろしいほどの階段が…この時は見えていませんでした。

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなります分け入っても分け入っても青い山、ならぬ

登っても登っても階段…

緑が多いので空気はとてもおいしく

ゼェゼェ言っていても体に入る空気は少し冷たくて

すがすがしい気持ちになります。

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなります階段を覆うように木が生えていて、

緑のトンネルのようです。

多分紅葉シーズンに来たらすごくきれいだと思います。

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなります登る間にたくさんの杉の巨木がありました。

そのうちの一本は昭和43年に枯れ木となったと書いてありました。

昭和43年ならば毎年合宿をしている頃なので、

この杉が枯れ木となる前後で

大暁は合宿をしていたのだなと感慨深く思いました。

そして、その枯れ木にこんなにもまた新しい命が芽吹き

土にかえっていっている時間が経ったのだとも思いました。

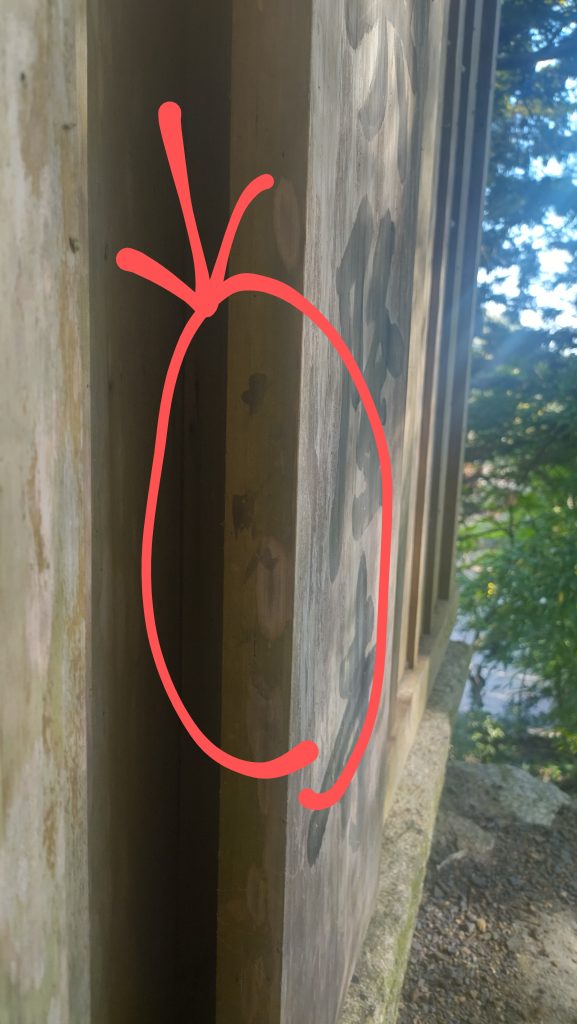

さて、ここからすこし上ったところ右手側に、

何かの入り口がありました。

※クリックすると大きくなります

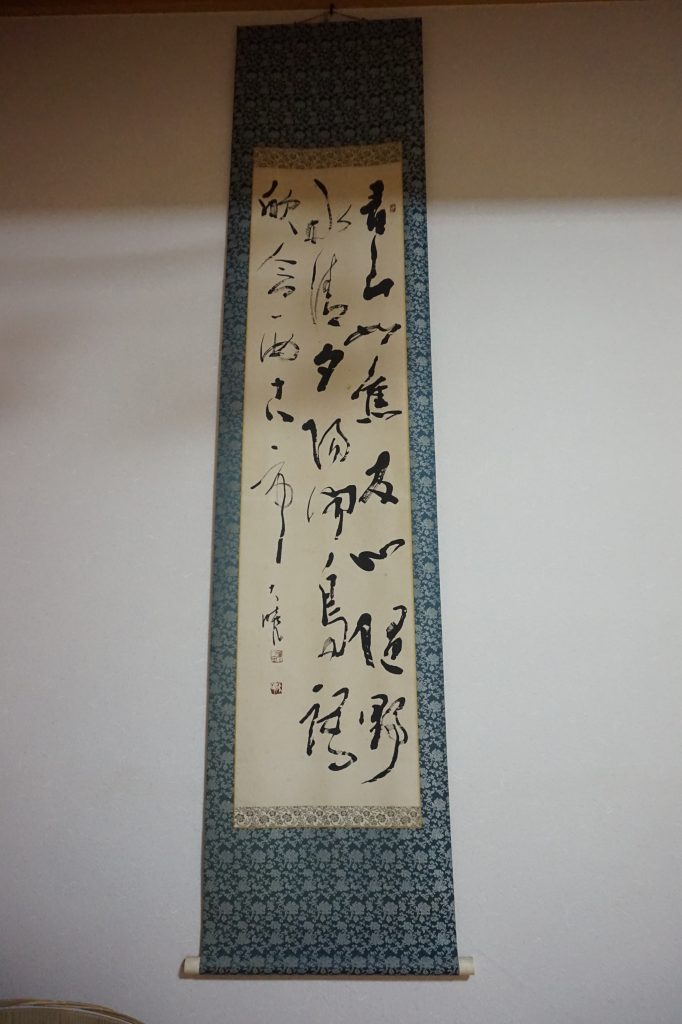

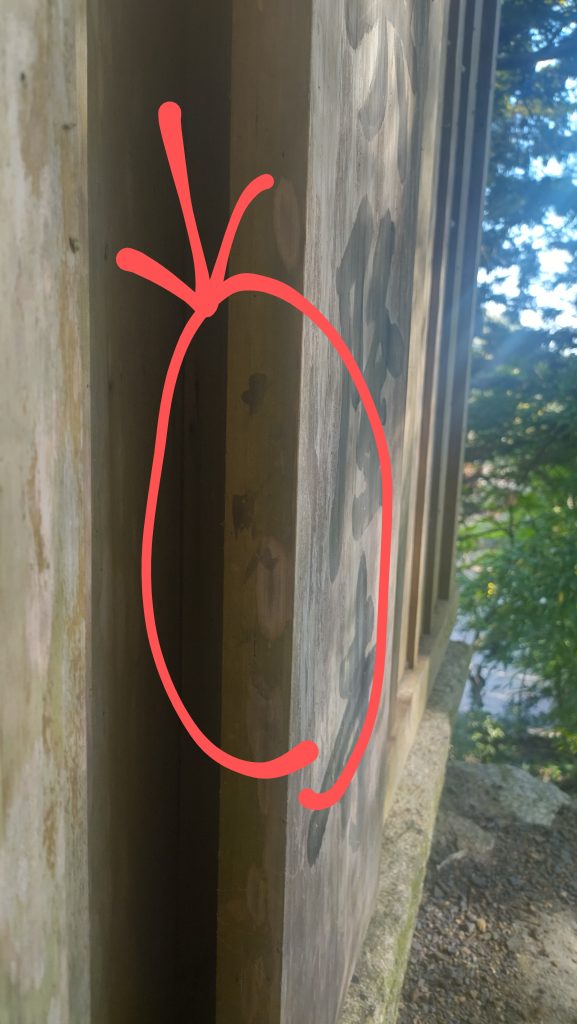

※クリックすると大きくなりますみつけました!

この向かって右側の看板は、大暁の筆跡でしょう。

まだ本堂まではたどり着いていませんが

お目当ての看板を見つけてしまいました。

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなります ※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなります板の左側面にはちゃんと、「大暁書」の名が入っています。

風雨にさらされたせいで随分滲んでいますけれども

たしかにまだここに残っていました。

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなりますさて…

まだ階段は続いています。

見えにくいですが大きく写っている階段の左奥にもまだ階段が続いています。

ここまでだけでもかなりの階段を上ってきているので

着て来たコートはもう脱いでいるくらい暑いです。

しかし、せっかくなので本堂までは上ることにしました。

えっちらおっちら・・・・

上の方は木々が色づいて、

すでに黄色や赤の葉がたくさんありました。

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなりますそしてこの記事最初の画像、本堂に到着しました!

この本堂は階段上がって右手にあるのですが、

寝泊まりするってなるとここではなくて、

左手側にあるこの建物だったのかなと思います。

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなります建物自体は変わっているかもしれないのでなんとも言えないのですが

母曰く階段の左だったような気がすると言っていたので

この場所にあったのかなと想像しています。

ちなみにこの左奥には塔が建っています。

(太陽の位置の関係で写真が撮れませんでした)

街灯などもほぼなさそうなこんな山奥では

夏とはいえ怖くなかったのかなと思いましたが

仲間と一緒ならさほど怖くもなかったのかなとか

毎年行くほどなのだからむしろ楽しかったのかなとか

いろいろ想像できました。

看板を見つけることができて本当に行ってよかったです。

追伸

行きがあるということは帰りもあるということで。

帰りもヒィヒィ言いながら降りました。

運転手の弟氏は膝が笑っていると言っていました。

沢田大暁の足跡一覧にもどる