今、皆さまからの70周年記念コメントを募集しています。

(締め切りは来月8日です!ぜひよろしくお願いします!)

.

コメントやエピソードを頂いているうち、

これは記録として独立して残しておきたい!

という気持ちが私の中でむくむくと湧き起こってきています。

.

むくむく。

生活の中に生きる 書

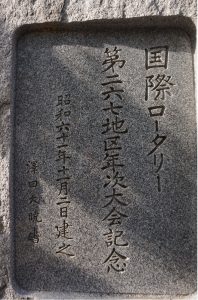

道後公園北側出入り口(子規記念博物館の西側出入口)に

正岡子規・夏目漱石句碑があります。

ちょうど写真を撮った時がお花見シーズンだったので

背景に桜や提灯や出店が見えていますね。

この句碑の裏側の字を沢田大暁が書いています。

今、この碑の裏側には立派なソテツが植わっているので

パッと見は分かりづらいかもしれないです。

でもよーく見るとちゃんと名前も書かれてありますよ!

ちなみにこの碑の日付は昭和61年11月2日ですが、

昭和61年10月20日に除幕式があり、

翌日10月21日の愛媛新聞にその記事がありましたので掲載しておきます。

石碑は時間が経っても私が生きている間くらいはたいして摩耗もしないので、

見えるものを追いかけられることはありがたいことだと思います。

見えるものを探すこともまた、私の今の楽しみの一つです。

今年2月に開催された第69回愛媛県学生書道展も、

勿論記念すべき第1回の時がありました。

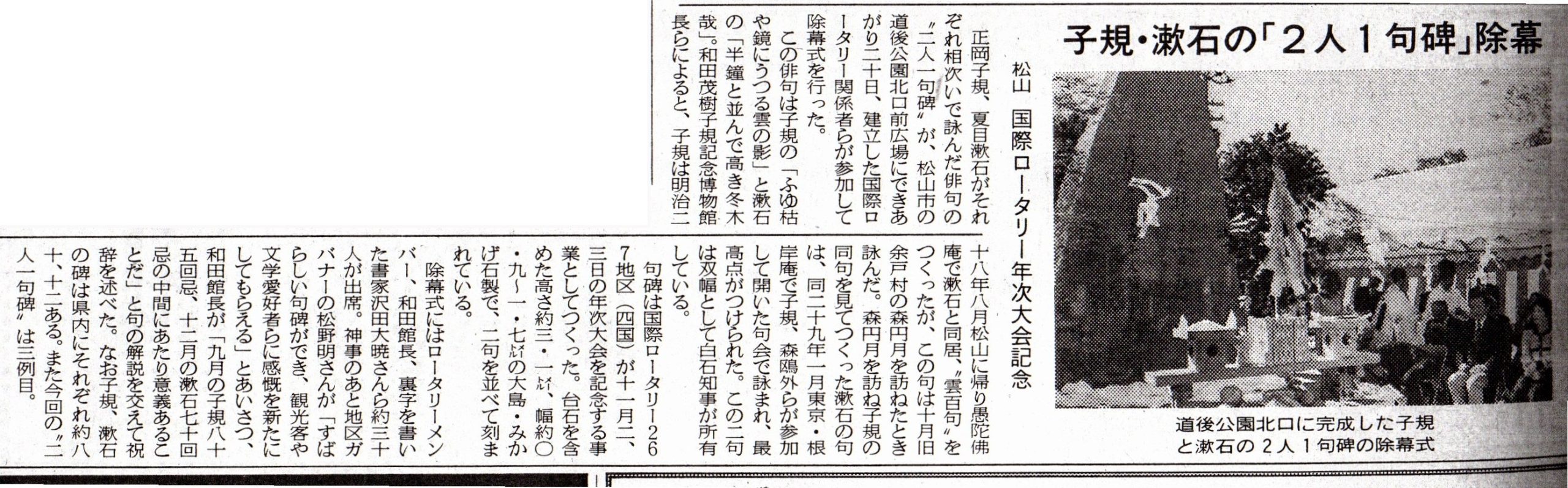

こちらは『習字』昭和29年3月号です。

下にあるページの中段部分に、第1回愛媛県学生書道展の

募集要項に関する記事が掲載されています↓

まず主催が愛媛県習字教育研究会だけでなく

今治市教育委員会も主催になっています。

この時点でまずビックリですよね。

そして、

作品は一人一部門一点じゃなくても良いという点も現在とは違います。

また、最高賞が知事賞ではなくて今治市長賞な所も違いますね。

ちなみにこれは第1回だけの特徴で、

第2回愛媛県学生書道展からは知事賞が創設されています。

ですので、第2回愛媛県学生書道展で知事賞を獲得した方が

初代知事賞獲得者、ということになります。

初代知事賞は、永らく書道の先生として教鞭をとられていた柴田先生です。

.

そしてなにより私が驚いたのは、

締め切り日から展覧会の会期までに5日しかないっていうところです。

これは一体どういうことなのでしょうね!

今の展覧会でも我々中の人はいっぱいいっぱいで

部門ごとや年齢ごとに作品を分けて、先生方を集めて審査して、

作品1枚1枚に金銀銅の賞の札を貼ったり賞状を作ったり

名前の不備がないか確認をしたり賞状の印や賞品を集めたり展示レイアウトを決めたり

展示のための棒に貼りつけたりするだけでも

5日なんかでは全然足りないと思うのですよ。

これは、やはり人海戦術…しかないですよね。

昭和20年代はまだまだ戦後色が強い頃だったはずですから

思い切り芸術に情熱を注げる環境や、

無から有を作り出す楽しみのような希望のような気持ちが

あったのかもしれません。推測ですけど。

.

そして案の定(?)翌月、

めっちゃ大変だったという主旨の記事が掲載されていました。

昭和29年4月号の結果記事がこちらです↓

それでもやりきるあたり、本当にすごいと尊敬します。

これからしばらく、展覧会場は各地の学校を転々としていきます。

巡回展みたいな感じで、自分の近くに会場が来るというのも

ある意味良かったのかもしれないと思います。

愛媛県習字教育研究会発行の『習字』誌でかつて習っていたものの、

事情があって時間が取れなくなり練習を中止してしまった方もおられると思います。

また時間が取れそうなので再開したい、という場合は

以前の段級がそのまま引き継げます!

ので、事務局にぜひご一報ください。

空白の期間についての規定はありません。

半年でも、1年でも、たとえ何十年経っていても、

練習していた頃の段級がそのまま引き継げます。

.

もし、以前の段級が分からない場合は、

記録をお調べしますのでお気軽にこちらからご連絡ください。

その際に、いつまで、どの所属で習っていたかも明記して頂けますとスムーズです。

.

ただし、学生のうちに中止してしまった場合、

もとの段級が低いとその段級を大人の級にあてはめる際に8級(新級)となる場合があります。

予めご了承ください。

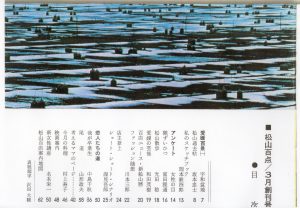

『松山百点』という雑誌は現在も隔月で発行されており、

2022年現在のロゴは三代目ですよね。

初代の松山百点のロゴを沢田大暁が書いていましたので

今日はこれをご紹介したいと思います。

.

この文字は特徴的なので、

この時代の松山百点をご存じの方だったら

見たことあるなと感じて下さると思います。

こういった書体は主に『六朝書』と呼ばれ、

河東碧梧桐もこういった書体で書いていました。

『六朝書』という言葉は大暁の残した文章の中にも度々登場します。

簡明 書道用語辞典(伊藤文生編 天来書院 2017年)によると、

『六朝時代の書。ただし、北魏を主とする北朝の書をいう。』

とあります。また、同じ辞典で『六朝』をひくと、

『後漢の滅亡後、隋の統一まで建業(現在の南京)に都した

呉・東晋・宋・斉・梁・陳の六王朝』

とあります。

北魏の書というとどうも龍門の石窟の印象が強いですが、

河東碧梧桐とか中村不折とかの作品のイメージということだと思います。

(めっちゃ大雑把です。専門で研究されてる方ごめんなさい)

.

この松山百点の創刊号について、

愛媛タイムス(1965(昭和40)年4月5日号)で記事を見つけたのでこちらもご紹介します。

この記事については記録が残っていて、

新聞が出た時に鴻池先生から大暁に電話を頂き、

表紙の書を褒めていたと教えてくださって

本人(大暁)も読んでみてすごく喜んだそうです。

銀座百点のイメージはそのままに、

それを六朝風の書として昇華させることで

松山らしさも表現できていると私も思います。

今はこのロゴではありませんけれど、

印象的なこの文字をぜひ観ていただきたくてここに掲載いたしました。

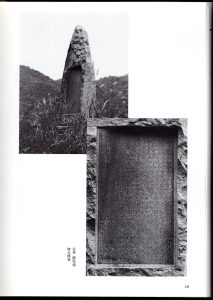

松山市北条にある俵原池(たわらばらいけ)には

石碑があります。

作品集で見つけたので撮影しに行ってきました。

これが作品集内のページです↑

まず俵原池に初めて行ったので

行き着くまでにちょっと迷っちゃいました。

サンセットヒルズカントリークラブのすぐ近くなので、

そのつもりで看板を見ていくと良いと思います!

作品集と同じアングルで写真を撮ってみました!

昭和28年ということは、沢田大暁はまだ30代です。

だからなのか、これには本名も書いてありますね。

最後に、その年の習字誌にもチラッと出ていましたのでご紹介します。

後年の沢田大暁なら表紙に写真を使うくらいのことはしそうな気がしますけど、

まさかのたった4行!

逆にビックリしますよね。

立派な石碑でした。

愛媛県立松山東高校には『明教館』と呼ばれる

愛媛県指定文化財建造物があります。

ここは昔伊予松山藩の藩校として

1828年から1874年まで使用されてきた建造物で、

正岡子規や秋山兄弟がここで勉強したことで有名です。

(詳しくは松山市ホームページをご覧ください)

この建物は現在、東高校かるた部の練習場所として使用されています。

伺った日が雨の日で外観の写真が撮影できなかったので

松山市ホームページの写真を掲載しておきます。

その中に、沢田大暁の六曲屏風が置かれています。

↑普段は閉じた状態でしまってあります。

ちょうどすぐ上に河東碧梧桐の扁額が飾ってありました。

この屏風は毎年文化祭の時に開いて飾るので、

観たことがある卒業生は多いと思います。

開くとこんな感じです。

私が在学していた頃からずっとここに置いてくださっているので

たくさんの人の目に触れることができて

作品も喜んでいると思います。

もう何十年も生徒たちの目に触れるところで

活かしてもらっているのだと感じました。

また、屏風の配色が明教館の中の壁の色や天井の色や畳の色と

とてもよく合っていて、

明教館の雰囲気をより高尚なものにしている感じがしました。

今後もここで活躍してくれると期待しています。

.

※2022/4/27追記→2022/5/1訂正

とても大きなミスをしていたことに気が付きました。

まさかの六曲屏風内容間違いをしておりました。

こちらが正解です。

昭和27年、日展初入選の作です。

そんな記念すべき作品を学校に寄贈していたとは思っていなかったので

驚いたとともに、そういうことを確かにやるかもしれない、とも思いました。

こちらは杜甫「哀王孫」という詩です。

安史の乱で没落した皇族を詠んだ詩だそうです。

私は安史の乱=玄宗皇帝=楊貴妃

みたいな短絡的な思考回路だったのですが、

この詩を読むとなんだかすごく哀愁を感じるというか

単純に正義と悪みたいなものは無くて

複雑で混沌としたものなのだなと思いました。

松山市築山町という松山東高校や松山商業高校の近くにある施設です。

自習はできるしスポーツもできるし学校からも近いので

私自身も高校生の頃にはよくお世話になりました。

.

この青少年センターの入口には、

(写真には写っていませんが)右手に白い看板があるので

そちらの印象が強いかもしれませんが、

この写真にあるように入口には石の名前が彫ってあります。

そして、この青少年センターと書いてある文字を

沢田大暁が書いています。

このセンターができる時に持田にあった大暁の家に依頼があり、

三種類作って渡したと記録があります。

それが1971(昭和46)年なので、

青少年センターができたのとは時期がズレるかもと思うのですけれども、

残念ながら青少年センターができた時期が分かりませんでした。

この入口も今も使っていただいている

生きた遺産だなと思っています。

沢田大暁が松山北高校に赴任したのは

1966(昭和41)年4月でした。

それまで松山東高校で15年勤めましたが

これ以上は同一校に勤務ができない規定だったため

松山北高校へと転任することになりました。

.

この『妙機』という作品は

今も松山北高校剣道部において使ってくださっている

北高剣道部員にとってはおなじみのものです。(多分)

昨年(2021年)もこの文字を背中に染め上げたTシャツを着ている

北高生を見かけましたのでおそらく間違いないと思います。

.

この記事を書くにあたりネットで検索していると

昭和44年卒業の剣道部の方の集合写真に

この「妙機」の旗?が写っておりましたので、

おそらく赴任して間もない頃に書いたものだと思われます。

ということは、

もうかれこれ50年以上も使っていただいていることになり

これはとても嬉しいかぎりです!

剣道部の歴史の一部となって生き続けているのを見ると、

形に残るものがあるのは幸せなことだと感じます。

※2022/4/16、2022/8/29追記

記録を調べ、昭和41年10月3日に

240cm×160cmの大紙に書いたということが判明しました。

その前月の9月に、同じく北高校で剣道部の顧問をされていた佐伯先生から

県下女子剣道大会の優勝旗の揮毫を頼まれたことがご縁のようです。

佐伯先生とはその後もお付き合いがあり、

佐伯先生が中山高校の校長先生を務めておられた時には

大暁が中山高校の卒業証書を書いていました。

松山北高校生徒会誌『北斗』第15号(1969(昭和44)年)

松山北高校グループ旗(1967(昭和42)年~1990(平成2)年)

松山北高校70周年記念誌『回顧と展望』(1970(昭和45)年)

愛媛県護国神社は、

松山市御幸にある神社です。

愛媛大学や松山大学が近くにあり、

お正月にはたくさんの方が初詣に来るそうです。

この神社の入り口から北西方向には、

第二次世界大戦の慰霊碑がたくさんあります。

その中のひとつ、

「殉職女子挺身隊員慰霊之碑」を

沢田大暁が揮毫しています。

昭和60年発刊の『沢田大暁作品集』の中では

↑こんな感じの写真が掲載されていました。

現在の様子を観に行くと、

まったく変わらない姿でそこにありました。

.

沢田大暁は大正4年生まれでしたので

終戦時にはすでに成人していました。

昭和10年から教師の道を歩んできていたということは、

きっと多くの教え子の死にも遭ってきたことと思います。

自分よりも若く未来のある教え子たちを見送る気持ちがいかなるものだったのか

私には想像もできません。

今日生きて元気に笑っていた子が

明日にはもうこの世にいないかもしれない生活は、

どこの誰にも起こってほしくないことです。

.

碑の裏側には碑文が記されていたのですが、

こちらは文字が薄く読みづらくなっていました。

そのため、碑文の内容を下に書いておきます。

碑文

殉職者

竹内和栄 武替悦子 渡部節子

太平洋戦争激化の昭和19年県立松山高等女学校卒業と同時に祖国の危急に応じて女子挺身隊員となり呉海軍工廠に赴き電気部三次電池工場に勤務中終戦を三ヶ月程に控えた昭和20年6月22日米機B29の爆撃を受け殉職された三柱の霊を慰め併せてこれら乙女達が身命をかけてかち得た国の平和が永遠に続く事を願ってこの碑を建てる

昭和52年12月

愛媛県立松山高等女学校

42期生

題字 澤田大暁

(※2022/9/9追記)

全く変わらない姿でここにある、ということは

誰かが掃除してくれているのだろうとは思っていました。

たまたま松山南高校のホームページで見つけましたので

こちらにリンクを貼っておきます↓↓

年に一度、松山高等女学校を母体とする現在の松山南高校家庭クラブが

清掃してくださっているようです。

ありがとうございます!