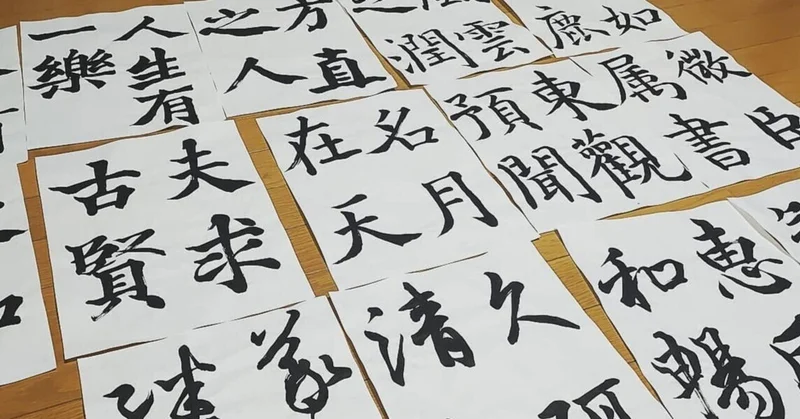

独学で臨書を初めてする方へ

「習字」誌では毎月高校部、一般半紙部の方向けに

臨書のお手本を掲載しています。

そこには誰の何という法帖を書いているのかも載せています。

しかしながら、昨日締め切りの昇段昇級試験で

指定した法帖の臨書を提出するにあたり

「これは一冊ずつ本を買うのでしょうか?」

「どこに売っていますか?」

などのご質問をいただきましたので

今日は独学で勉強している方向けに一冊ご紹介します。

(回し者ではありませんよ念のため)

.

臨書、というのは昔の能書(上手な書)を真似て書くことです。

臨書をする時、過去の上手な書をお手本にするのですが

それにはいろいろな種類があり、それぞれにストーリーがあります。

みんな違って、みんな良いです。

自分が書きやすいと思うものも、

書きにくいと思うものもあるでしょう。

どちらを選んでも良いのです。

「習字」誌に掲載している「参考手本」を見て

練習して下さってももちろん構いませんし、

その場合はもし必要であれば原寸大手本(コピー)を

有料(330円~)でお付けすることもできます。

(詳細は雑誌『習字」裏表紙付近にある取り扱い商品一覧をご覧ください。)

ただ、自由にいろいろな法帖を見てみたいと思った場合

何がどうなのか、初めは分かりませんよね。

.

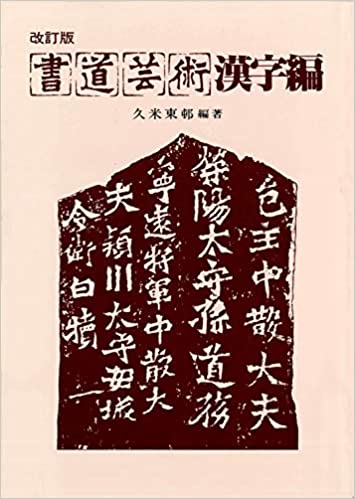

そんな時、当会では上にあるピンクの本をおすすめしています。

電話かメールかLINEでご連絡下されば当会から郵送することもできます。

(郵送料は別途実費かかります。)

いろいろな種類の法帖が一度に見られることと、

その最初に簡単な説明があることが特徴です。

もう少し慣れてきたら詳しい説明が掲載されているものや

全臨できるように全部掲載された1冊ずつの本が良いかもしれませんが

最初は有名な法帖が一度にざっと見られて

少しずついろいろ練習できる本がおすすめかなと思っています。

.

法帖にはそれぞれストーリーがありますので

慣れて来てもし歴史が好きな方でしたらそういう切り口から選んでも

面白いかなと思います。

臨書って言われるがままに書いてしまって

自分が今何を書いているのか分からなかったり、

種類がたくさんありすぎてハードルが高いように感じてしまったりするのですが

実際のところは背景が面白かったり

歴史を感じられたりするワクワクするものなので、

その最初のきっかけとして使ってもらえると良いなと思います。

また、何か質問などあればいつでも聞いて下さればと思っています。

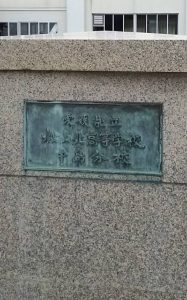

愛媛県立松山北高校中島分校正門(1973(昭和43)年3月)

松山北高校は松山市にある中島という島に分校があります。

今は松山市ですが、『温泉郡中島町』という呼び名の方が

馴染みがあるという方もいるかもしれません。

.

記録によればこの中島分校が建て変わるタイミングで、

正門の文字を書くことになったそうです。

3月20日の記録には

『中島分校の新校舎が出来、立派な門が出来ることになっている。その門に銅鋳ではめこむ書を作る。今日仕上げる。』

とあります。

中島分校は1948(昭和23)年の創立のようなので、

創立25年の時のようですね。

少子化により分校が閉校になることも多い中、

今も残ってくれているのが嬉しいです。

松山北高校グループ旗(1967(昭和42)年~1990(平成2)年)

松山北高校生徒会誌『北斗』第15号(1969(昭和44)年)

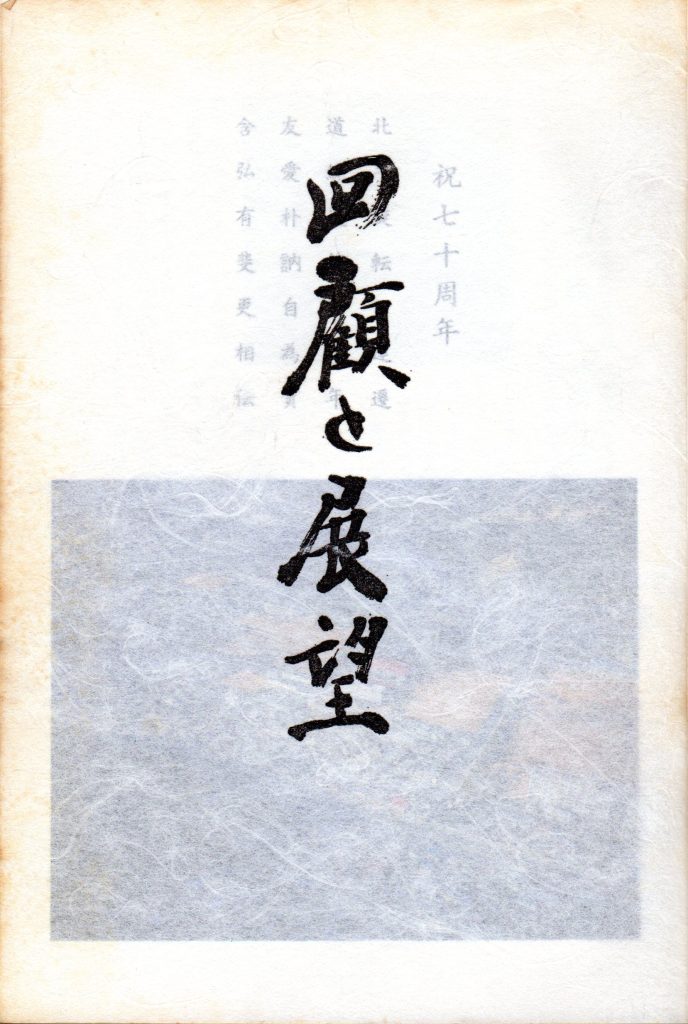

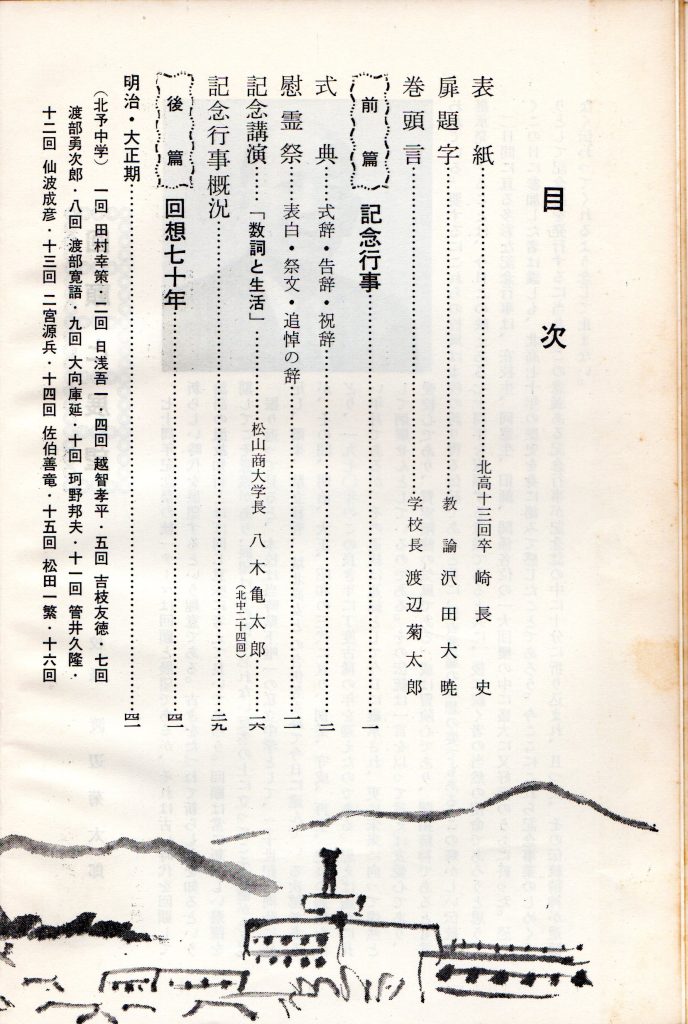

松山北高校70周年記念誌『回顧と展望』(1970(昭和45)年)

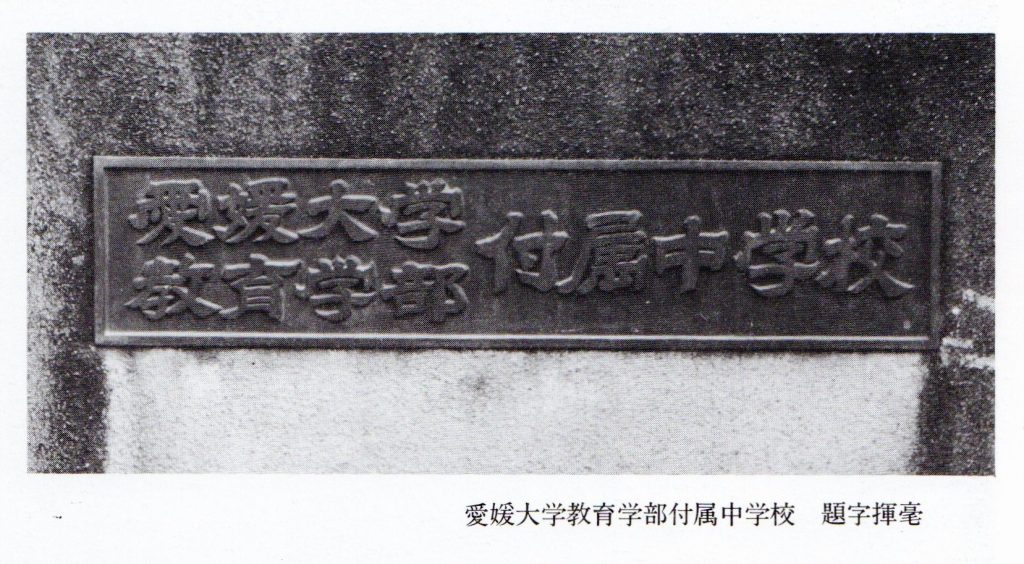

【失われたシリーズ②】愛媛大学教育学部附属中学校門標

澤田大暁作品集に掲載されているこの門標を探して

愛媛大学教育学部附属中学校へ行ってみましたが、

現在は縦書きのフォントの門標となっておりこの門標はありませんでした。

もしかしたら「附属」じゃなくて「付属」になっているからかも…

そのあたりは定かではありません。

しかしながら、この門標がなくなっているのは残念だなと思います。

手書きかフォントかというのは意外と見るとわかるものなので

唯一無二感が若干減ってしまう気がしてしまうのは

まぁ私が書に関わっているからだろうとは分かっているんですけどね。

どこかで保管…もしてないと思いますので

実物を観てみたかったなあという気持ちで残念になってしまいます。

会員ログインページのIDとパスワードを変更しました☆

【会員限定】条幅指南2022年7月号

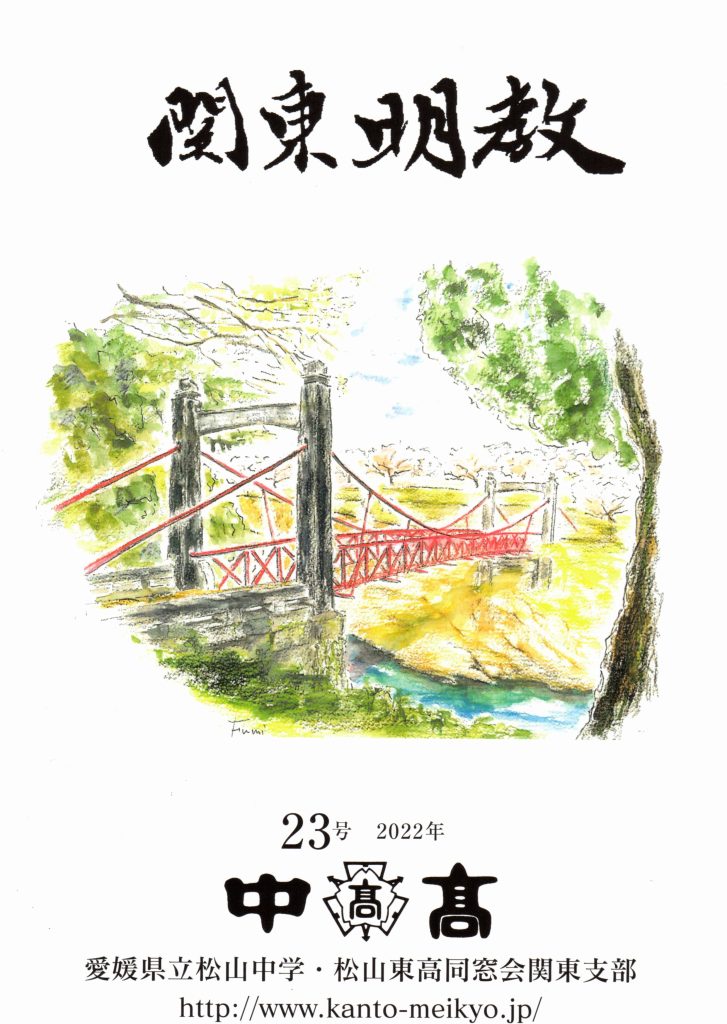

『関東明教』第23号(2022(令和4)年5月)

今年の『関東明教』において

小池邦夫先生が大暁について書いて下さっています。

見開き2ページのうち、三分の一くらいを割いて

丁寧に書いて下さっていて嬉しかったです。

.

関東に住んでいたこともあったのに

この同窓会誌を購読したことが無かったのですが

表紙の文字や絵をはじめ、

知っている方の作品や文章が数多く掲載されていて

読んでよかったと思いました。

.

そして、快く1冊贈って下さった

関東支部の同窓会の方々に感謝致します。

そして、うっかり間違えて『明教』に問い合わせたにも関わらず

関東明教を調べて下さった担当の先生にも感謝しています。

みんな優しい…

本当にありがとうございました!

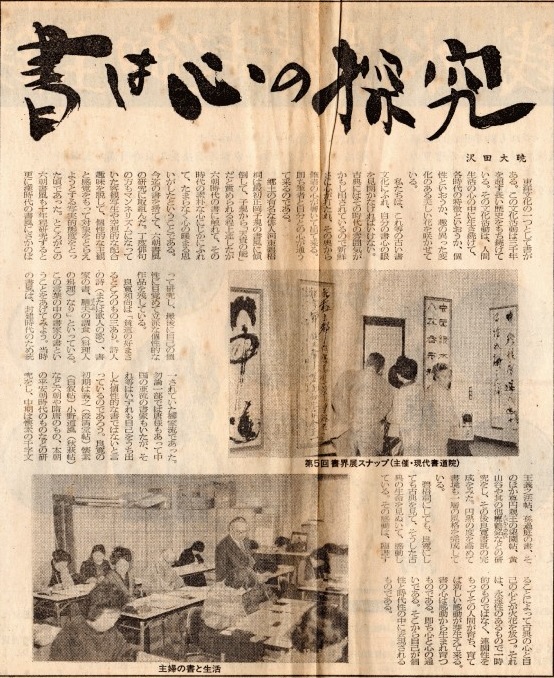

書は心の探究(サンケイ新聞(1981(昭和56)年1月5日)、『習字』昭和56年1月号)

この新聞記事については、

『習字』誌で『読者のひろば』コーナーが始まった時に

第2回で登場したのでご存知の方は…あまりいないかもしれませんね。

なにしろそれでももう10年以上前の話です。

.

サンケイ新聞に掲載されたこの記事は、

この両脇に名前がたくさん書かれてあったので、

多分広告として出したものかな?と思います。

文章は『習字』昭和56年1月号にも掲載されていました。

なんだか難解な感じの文章なのですが、

結局のところは

古典も臨書をすることで法帖の心に触れることができる

ということと、

自分の感動を表現する手段として、

過去の感動を表現した手段を土台に

現代の要素や個性をを自分なりに加えていくことが書である

ということかなと考えました。

.

こういう書に対する考え方を書いている文章は

昔からずっと一貫して同じ信念を持っており、

生涯変わらなかったんだろうと思われます。

自分の心が動いて作品ができて、

そしてその作品がまた誰かを感動させる、というのが

芸術ってすごいなと思うところですよね。

noteを更新しました。

松山北高校70周年記念誌『回顧と展望』(1970(昭和45)年)

松山北高校グループ旗(1967(昭和42)年~1990(平成2)年)の際に

ちらっと掲載しました『回顧と展望』を

家の本棚でようやく見つけました!

はー、よかった。

この70周年記念誌の表紙を開けたところに

この文字が登場します。

この文字が書かれてある紙が薄い和紙のような感じで、

なんとも高級感が出ています。

中の書道部のページです。

夏の合宿、表装の自作、というのは

大暁が指導する書道部のもはや伝統ですね。

裏打ちを今でもやっている部活は多いと思いますが

額を自分で作るのはなかなかないかもな、と思います。

でも、この時にやっておけば作品がどのようにできているのか

よく分かるような気がします。

大人になってからだと、表具屋さんにお願いするので

自分で作品を表具する機会ってあまりないですもんね。

.

部活動はおそらく毎日やってそうな感じだったのですが

大暁自身は毎日みっちり行っているわけではなくて

手本を書きに行ったり

「やっとるかー?」と様子を見に行ったりするような

そのくらいの感じがしました。(記録を読む限りの印象です)

本人はまあまあの頻度で出張に行っていましたし、

欧州旅行へ行ったり、

愛媛に来県した方々を案内したりと、

あまりおとなしくじっと学校にいるようではなかったように思います。