目次はこちら>>

文字の崩し方

最後に、これは必要なことというわけではありませんが、ひとつ付け加えます。

というか、専門家だとこれは絶対必要だと思う方は多いですし、

もし専門家になるなら、必要な要素です。

それは、文字の崩し方です。

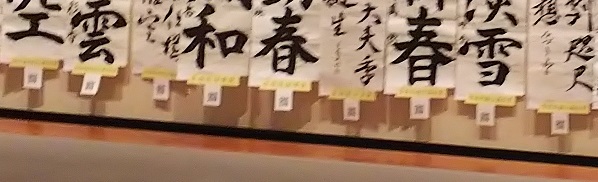

書写の範疇でも、中学生からは行書が出てきます。

審査をする場合一般的な行書の書き方については当然知っておかなければなりませんし、

高校生以上も指導する場合は、

一般的な草書の書き方も知らなくてはなりません。

・

くずし字の覚え方は、文字はパーツとして考えます。

例えば、「椿」という文字であれば

「木」と「春」とに分けられますよね。

この時、偏と旁は上下左右どこにおいてもかまいません。

木が春の右にあっても上にあっても下にあっても

それはかまいません。

ただ、「木」と「春」が必要だってことです。

そして、木と春の崩し方はルールがあります。

ルールがあるのは、前述のとおり文字である以上読めなければならないからです。

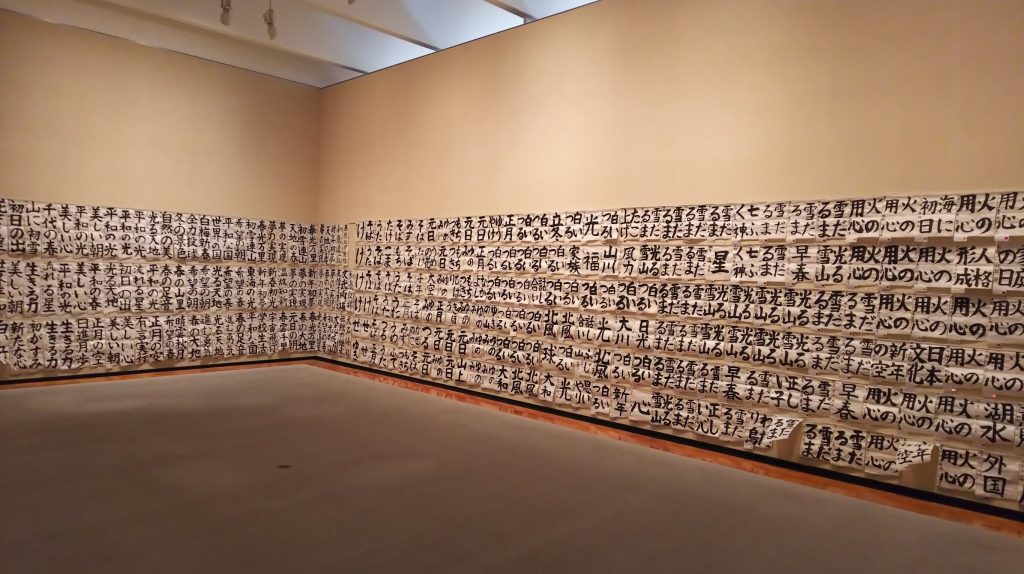

そうすれば、ひとかたまりの文字の中に

何のパーツがあるのかを見れば

おのずと何という文字を書いているのかが分かるというわけです。

そうすることによって、

作者がなんでこんな書き方にしたのかな、と

鑑賞の幅を広げることができます。

文字の崩し方のルールは、

基本的には臨書をすることで一つ一つ覚えていくというやり方が一般的ですが

そんなことチンタラやってられるかい、という方には

くずし字の字典を見たり、

字体字典を見たりすることをお勧めします。

私は真草千字文の臨書が好きなので

千字文で大半覚えたと思います。

パーツごとの崩し方を少しずつでも覚えていけば、

組み合わせた漢字が全部読めるようになっていきますので

美術館や博物館で読める字が増えて楽しくなりますよ。