松山市朝日ヶ丘に「宝塔寺」というお寺があります。

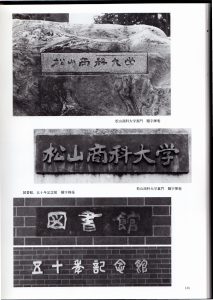

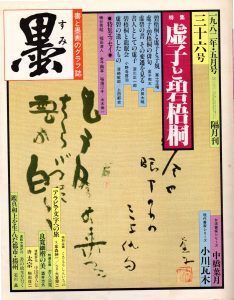

昭和60年発刊の「沢田大暁作品集」には

↑こんな風に掲載されていたので、

今どうなっているかなと観に行きました。

本堂前の様子です。本堂前に扁額が掲げてあるのが見えます。

2022年3月現在、扁額は↑こんな感じでした。

昭和60年に写真を撮影したとして、

もう37年になりますものね。

写真よりずいぶん薄くなっていました。

長い間使い続けて下さっていることが嬉しいです。

.

さて、そしてここになぜ扁額があるのかといいますと、

この宝塔寺にはこの方のお墓があるのです↓

ちなみに、東京台東区の梅林寺にもお墓があります。

梅林寺の方はお墓だけで、中のお骨は移動されて枚方にあると

梅林寺のホームページに書いてありました。

宝塔寺に碧梧桐のお墓があることは知っていたのですが、

宝塔寺自体がとても広くてどこにあるか分からず結構迷いました。

そうしたらたまたまお二人連れの俳人の女性が通りかかり、

たまたま碧梧桐のお墓へ行くところだと仰っていたので、

ありがたく後ろからついていかせていただきました。

これは本当にラッキーでした。

とても広かったので一人だったら諦めていたかもしれません。

お二人にはただただ感謝しています。

ありがとうございました。

.

さて、ところでこの墓標は碧梧桐自らが書いたものです。

亀田小蛄『子規時代の人々』(昭和42年 俳誌 うぐいす社)によれば、

『因に墓銘の事で一言する。梅林寺のもここ(注-宝塔寺墓苑)のも先生御自署の「碧梧桐墓」であるが、この墓銘はこの地(松山)の先生の侍者だった故藤田杉晩君が生前来松中の先生に「先生私の墓銘を書いて置いて下さい」というのを引取って「イヤ君は若い、僕のを書いて置こう」と即座揮毫されたもの是(これ)であった。』

とあります。

実際の墓銘と同じくらいのサイズで書かれていたとどこかで読んだ記憶があるのですが

いったいどこだったのか今思い出せません。

蛇足ですが、

親友だった高浜虚子の碧梧桐追悼句。

「碧梧桐とはよく親しみよく争ひたり」の詞書で、

たとふれば 独楽のはぢける 如くなり

(高浜虚子『虚子五句集(上)』岩波文庫(1996年9月)より)

という句があります。

松山東高校に寄贈してある沢田大暁の作品の中で

「獨楽」という作品が二つあるのは

きっとここからきているんだろうと思います。

.