※クリックすると大きくなります

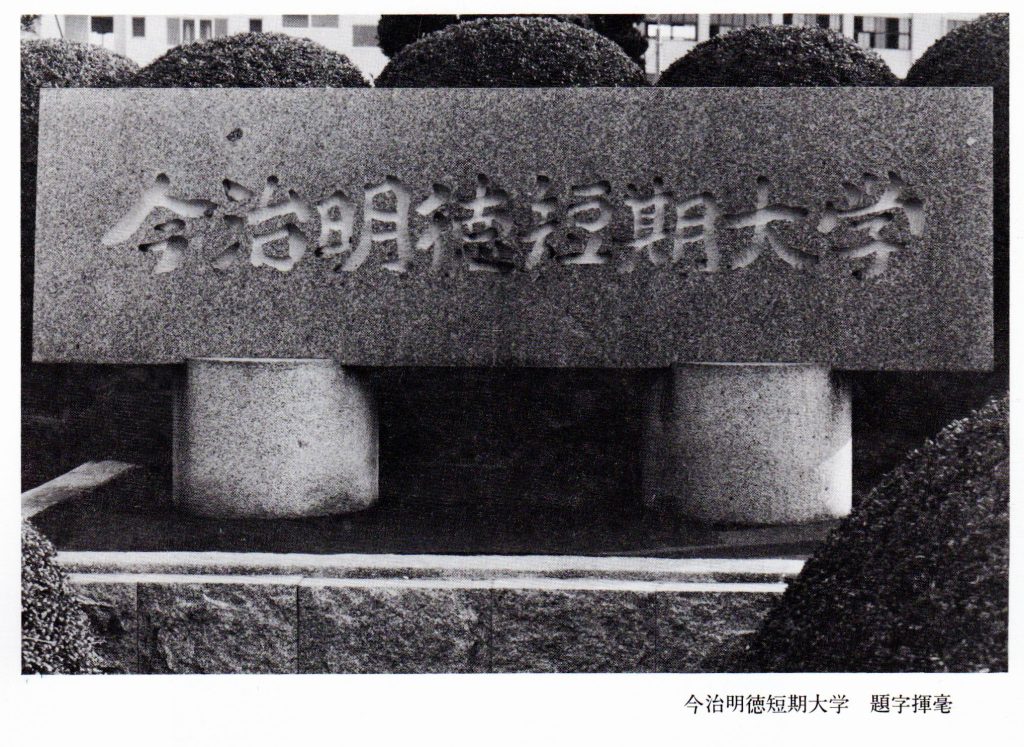

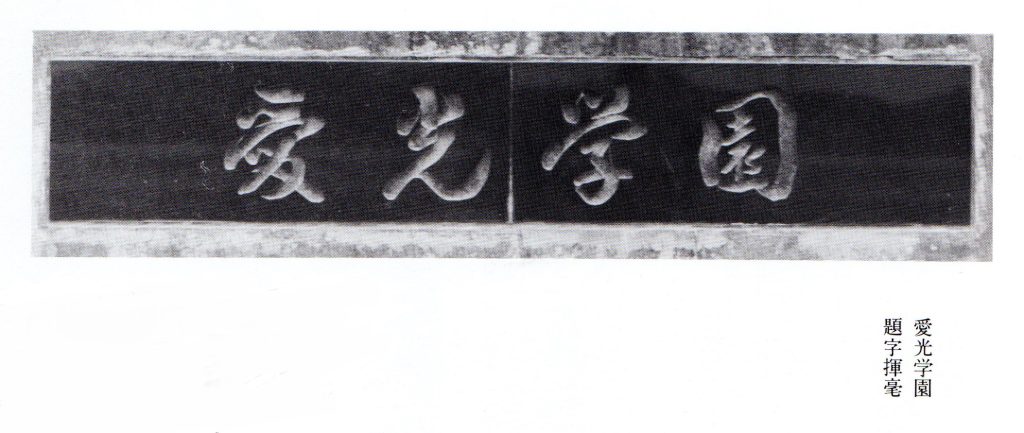

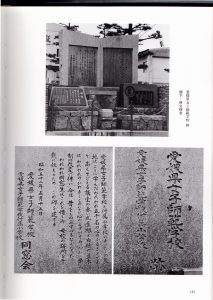

※クリックすると大きくなります『澤田大暁作品集』(p.137 昭和60年 正能商会)でこの写真を見つけたので、

写真を撮りに行ってきました。

.

ら、

.

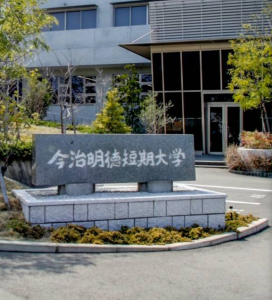

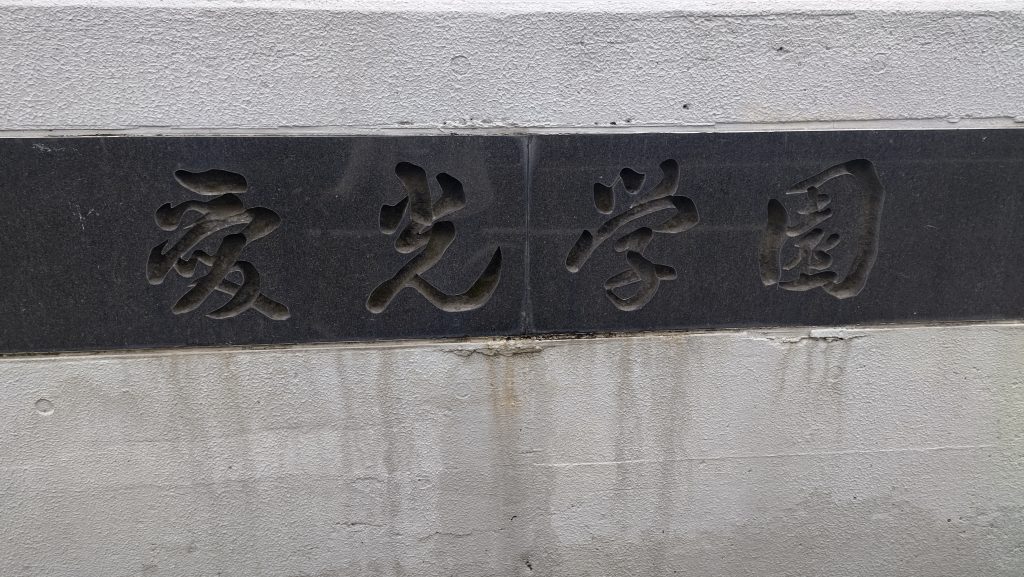

正門付近は現在工事中でした。

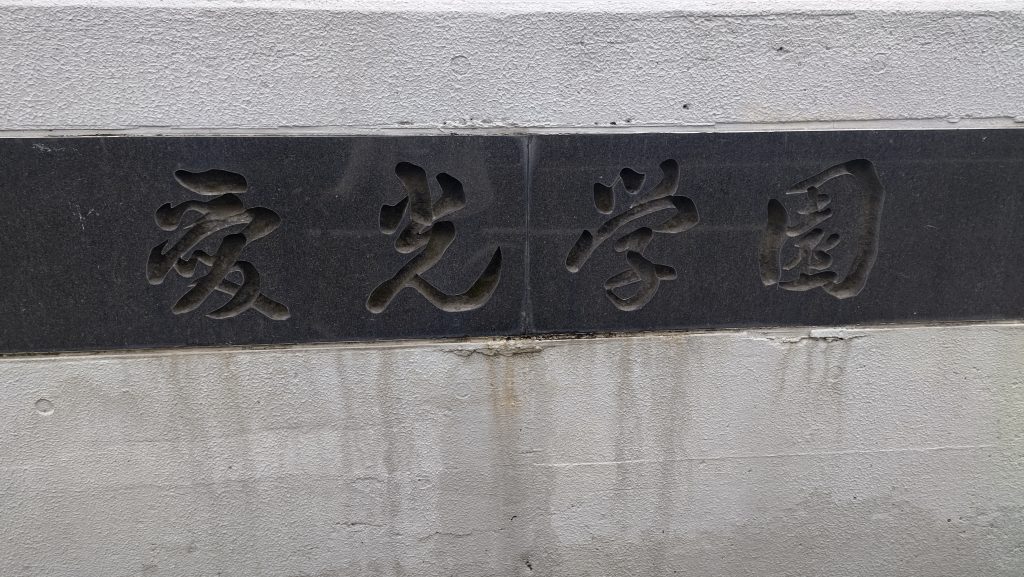

(画面中央付近にある黒っぽい横長の長方形部分が揮毫した石です)

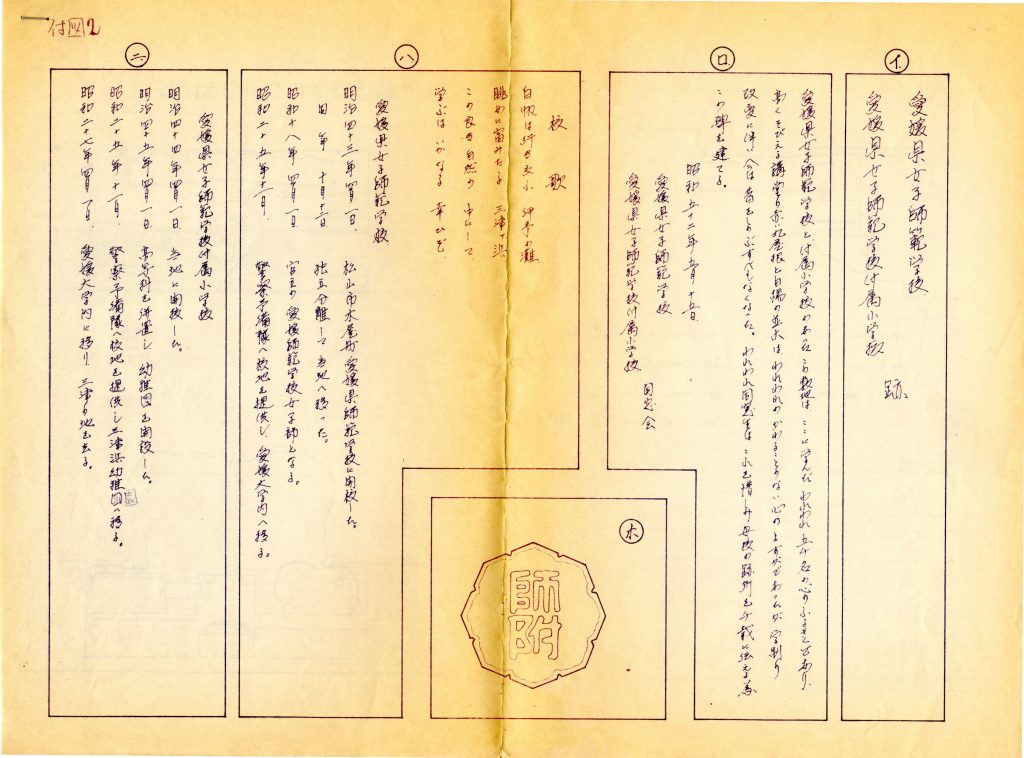

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなります新校舎ができるにあたり、旧校舎を取り壊しているようです。

OBに聞いたところ、グラウンドだったところが校舎になって

校舎だったところがグラウンドになる感じだと思う、とのことです。

なるほど…でもなんだか解体されている姿ってちょっと切ないですね。

そして図書館を心配されている皆様、

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなります図書館は健在でした。

校舎と繋がっていた気がするので一体向こう側がどうなっているのか分かりませんが

解体工事が終わったころに別の石碑を撮影しに行く予定があるので

(↑事務の方に許可を得ました)

その時見たいと思います。乞うご期待。

.

※クリックすると大きくなります

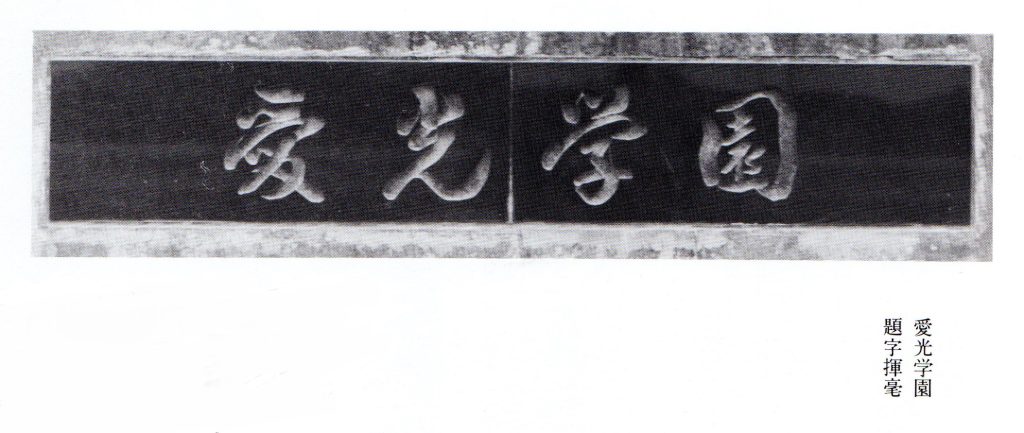

※クリックすると大きくなります題字部分も健在でした。

今後も正門が正門のままなのかどうか分かりませんけれど

少なくとも今ここにあるうちに撮影できて良かったです。

参考までに、ありし日の正門の様子も掲載しておきますね。

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなります個人的にはこういう正門って唯一無二の書体で書かれてあると

自分たちだけのもの感が出て良いんじゃないかと思っているので

この揮毫した文字はどうにか残ってほしいなあと思っています。

※2022/5/20追記

1972(昭和47)年9月19日の朝、

田中忠夫先生が大暁に「愛光学園」の文字と「定礎」の文字を

頼みに来た、と記録がありました。

最初、大暁は田中先生が書くのが一番良い、と

手本を書いて渡したそうなのですが、

結局後世に残った場合字そのものの善し悪しが問題になるから、と

大暁が書くことになった、とありました。

その後、11月3日、田中校長が県文化功労章を受けてから愛光学園に戻ってきて、

愛光学園同窓会二十周年記念が行われ、その時に出来上がった門標を見た、

と書いてありました。

その会の時に、大暁は壇上で田中先生へ差し上げる六曲屏風を

その場で揮毫しました。内容は以下の通りです。

「賦謹呈田中忠夫先生 沢田大暁

碩学鶴身絶俗塵 其仁如水智彬々

孳々鞠育二十戴 煌々愛光鳳暦新」

という自作の漢詩を書いたそうです。

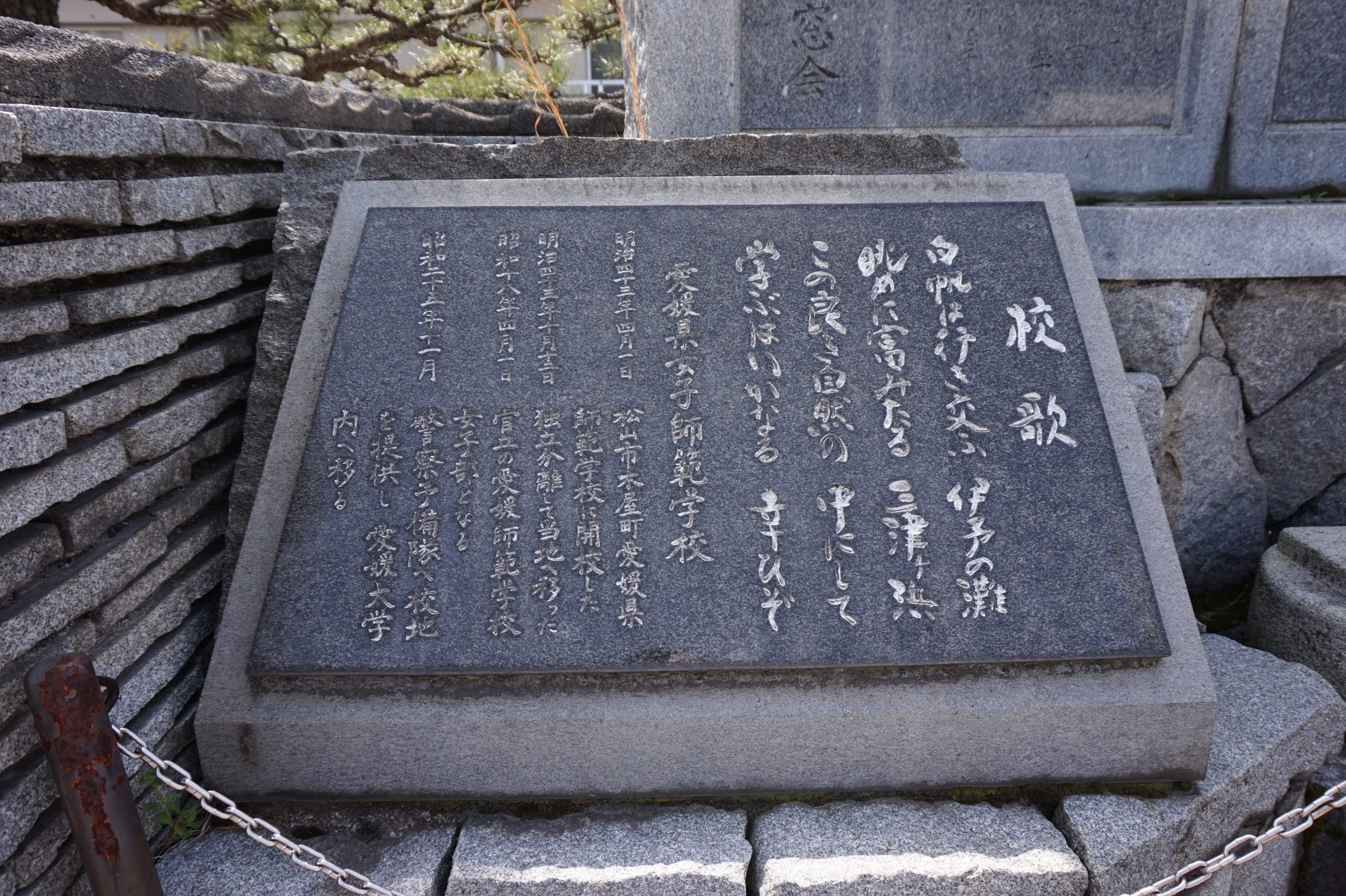

2023/3/17追記

この2月末に工事が完了したというので正門の様子を見て来ました。

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなります大変残念なことに、もとの正門は跡形もなくなっておりました。

当然門標も違います。

※クリックすると大きくなります

※クリックすると大きくなります諸行無常ですね。

残念な気持ちはもちろんありますが、

逆に、前回のあのタイミングで門標を撮影することができていて

本当に良かったと思いました。

おかげで写真として残すことができました。

物はなくなったとしても、過去の繋がりが消えるわけではありませんものね。

沢田大暁の足跡一覧にもどる

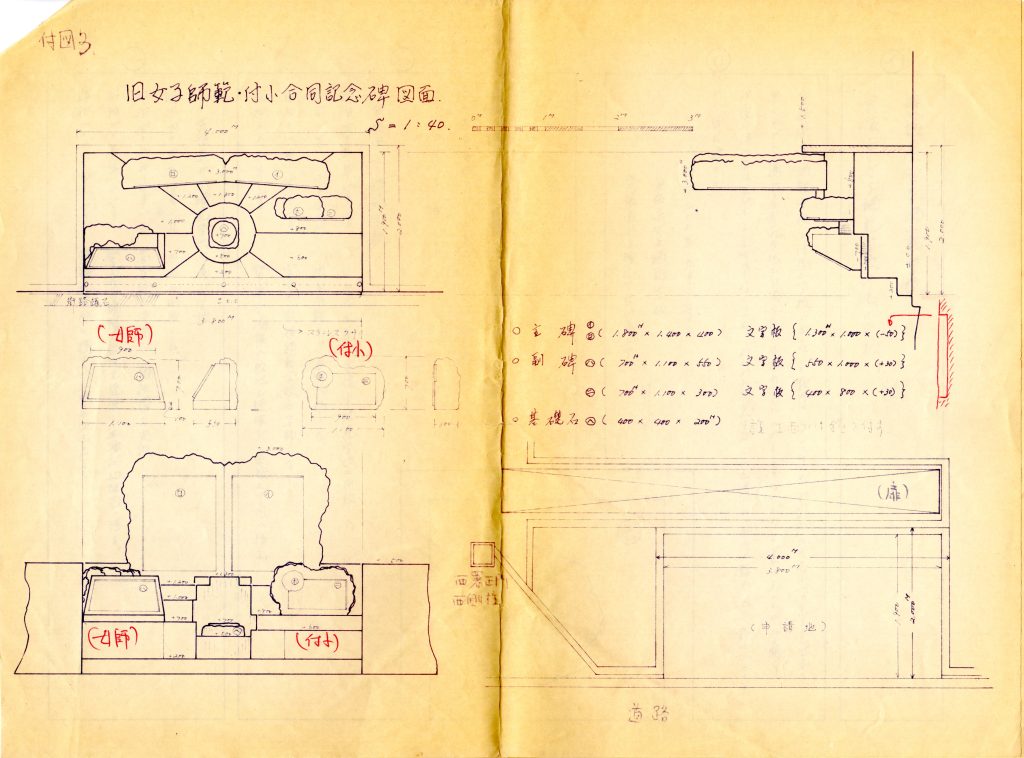

愛光学園生誕地の石碑(1978(昭和53)年3月)

愛光学園内『日野荘氏 顕彰碑』(昭和53年3月)

愛光学園二期生『にぎわい』リレーマラソン(1986(昭和61)年10月)、(『習字』1986(昭和61)年12月号)