久し振りにnoteに投稿してみました。

https://note.com/aishuken/n/n976fa370a12a

なんかうまく埋め込みができないので

リンクをクリックしてください💦

生活の中に生きる 書

公益社団法人大阪府剣道連盟が発行している広報誌

パナソニックEW社剣道部の部旗「妙機」が特集されています。

この「妙機」という部旗は、

松山北高等学校剣道部の部旗からとって来たものらしく、

「妙機」の揮毫の経緯について取材を受けました。

(妙機の記事については以下にあります↓

松山北高校剣道部「妙機」(1966(昭和41)年10月))

大したお話をできたわけではないので恐縮ですが

「最後に」に愛習研の名前も入れて下さりありがたいかぎりです。

妙機という旗がこういう風につながっていっていることが

純粋に嬉しかったです。

益々の御発展をお祈りいたします!

TwitterとInstagramでは書いていましたが

こちらに書いていなかったので備忘録。

.

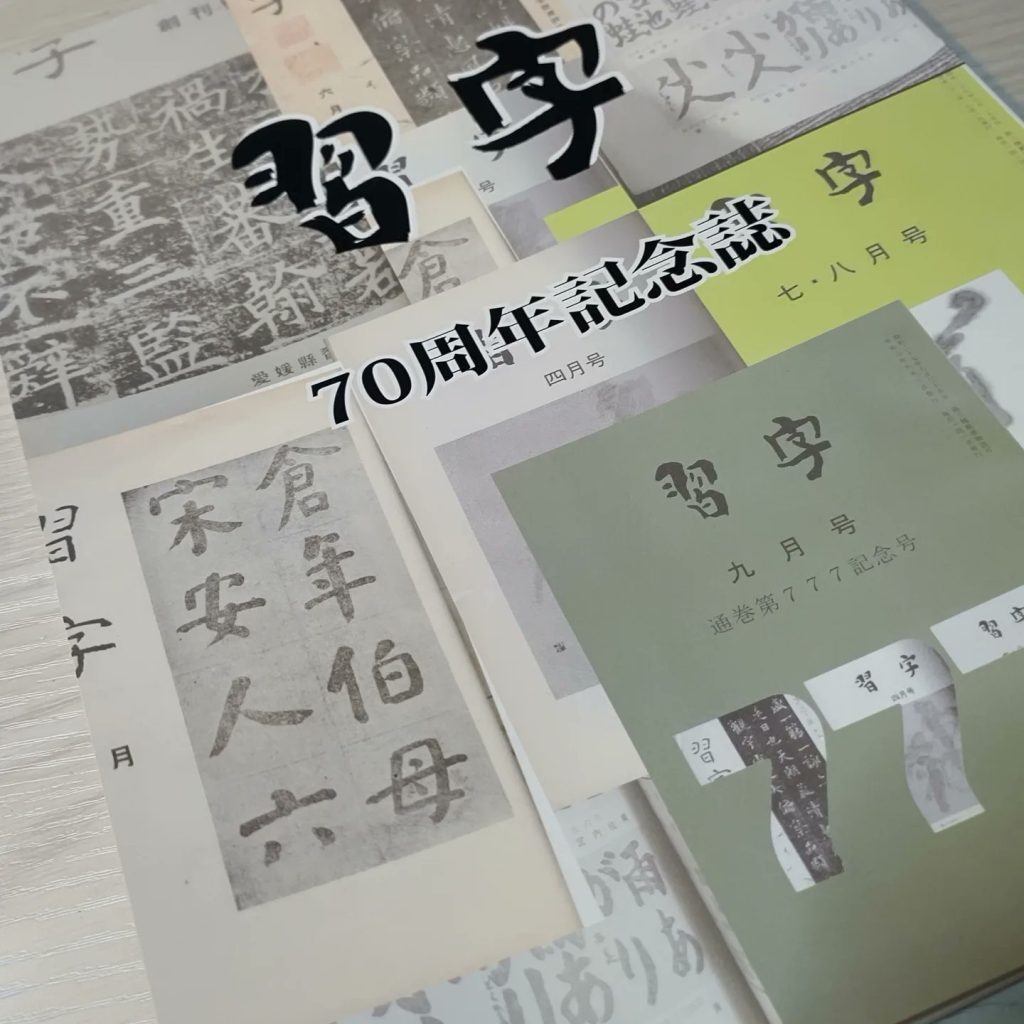

私が今年調べてきたことをまとめ、

習字誌の理念と絡めて書いた記念誌を発刊いたしました。

じつはまだまだ足りないのですが、

70周年という年のうちに発刊することができたという点に

意義があると思っています。

.

そしてなにより私自身が一番楽しかったです。

それもこれもひとえにご協力いただいた皆様方のおかげです。

ありがとうございました!

.

正直まだまだ調べ足りないし書き足りないしで

ますますやる気になっております!

それくらい楽しかったです。

私は調べたりまとめたりすることが好きなんだなと改めて思いました。

澤田大暁の足跡ページはこれからもまだまだ追記される予定ですので

今後ともよろしくお願い致します!

楽しく読んで下さると嬉しいです。

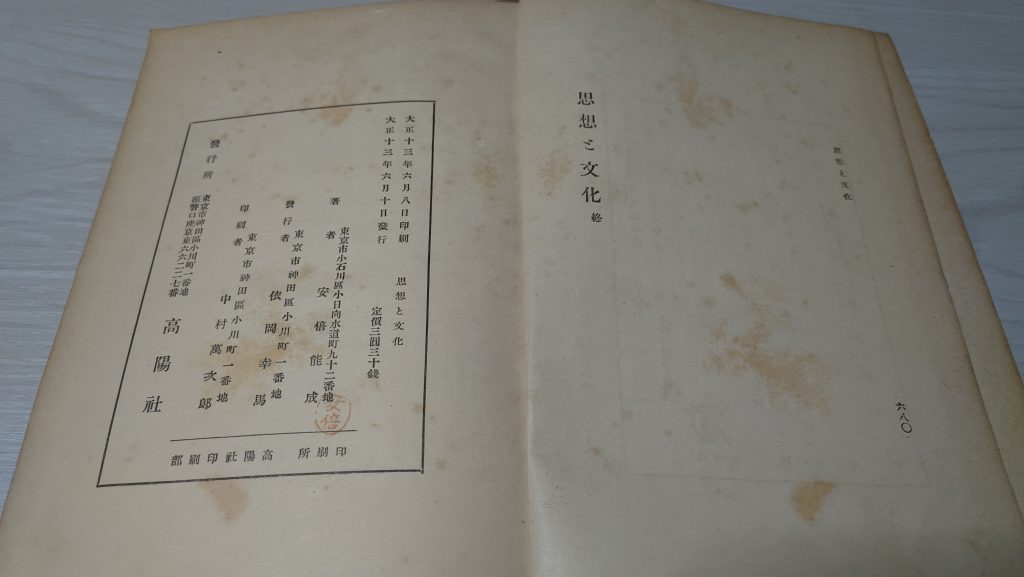

我が家にある古い本シリーズ。

安倍能成さんといえば、

松山東高校正門入ってすぐ左側(正門から見て西側)に胸像がある、

元文部大臣の方ですよね。

戦後に仮名遣いを今と同じにした方ということで知られています。

.

さて、この本…

大正13年の本でした。

いやー、古い本だとは思っていましたが本当に古かったです。

ところで、見えるでしょうか。

著者のところにハンコが捺してあるのですよ。

え、これは本物なのでしょうか??そんなことある?

しかも、 『東京市』なところに時代を感じますね。

著者本人の住所を本に書くという感覚が

今は不思議な感じです。

.

中身は当然ですが、繁体字に旧仮名遣いです。

こんな感じの文章ですので多少は読みにくいですけれど、

慣れたら普通です。

普通じゃないといえば昭和18年~20年頃の本がいちばん違和感あるかもしれません。

書道の本なのに『序』のところでいかに愛国心に溢れているかをアピールする文章を見たことがあるんですが、

その本がどれだったのか分からなくなってしまったので

今またそれも探しているところです。

あー、整理したいです。

「習字」誌では毎月高校部、一般半紙部の方向けに

臨書のお手本を掲載しています。

そこには誰の何という法帖を書いているのかも載せています。

しかしながら、昨日締め切りの昇段昇級試験で

指定した法帖の臨書を提出するにあたり

「これは一冊ずつ本を買うのでしょうか?」

「どこに売っていますか?」

などのご質問をいただきましたので

今日は独学で勉強している方向けに一冊ご紹介します。

(回し者ではありませんよ念のため)

.

臨書、というのは昔の能書(上手な書)を真似て書くことです。

臨書をする時、過去の上手な書をお手本にするのですが

それにはいろいろな種類があり、それぞれにストーリーがあります。

みんな違って、みんな良いです。

自分が書きやすいと思うものも、

書きにくいと思うものもあるでしょう。

どちらを選んでも良いのです。

「習字」誌に掲載している「参考手本」を見て

練習して下さってももちろん構いませんし、

その場合はもし必要であれば原寸大手本(コピー)を

有料(330円~)でお付けすることもできます。

(詳細は雑誌『習字」裏表紙付近にある取り扱い商品一覧をご覧ください。)

ただ、自由にいろいろな法帖を見てみたいと思った場合

何がどうなのか、初めは分かりませんよね。

.

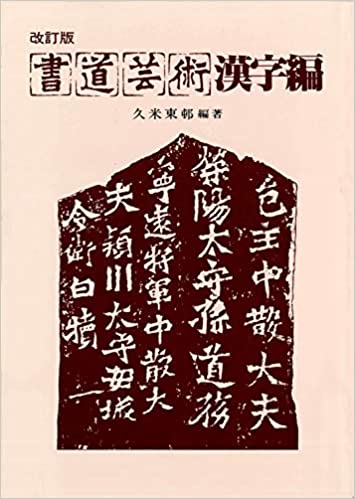

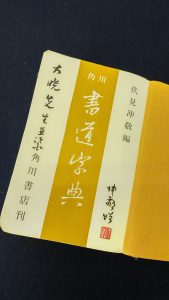

そんな時、当会では上にあるピンクの本をおすすめしています。

電話かメールかLINEでご連絡下されば当会から郵送することもできます。

(郵送料は別途実費かかります。)

いろいろな種類の法帖が一度に見られることと、

その最初に簡単な説明があることが特徴です。

もう少し慣れてきたら詳しい説明が掲載されているものや

全臨できるように全部掲載された1冊ずつの本が良いかもしれませんが

最初は有名な法帖が一度にざっと見られて

少しずついろいろ練習できる本がおすすめかなと思っています。

.

法帖にはそれぞれストーリーがありますので

慣れて来てもし歴史が好きな方でしたらそういう切り口から選んでも

面白いかなと思います。

臨書って言われるがままに書いてしまって

自分が今何を書いているのか分からなかったり、

種類がたくさんありすぎてハードルが高いように感じてしまったりするのですが

実際のところは背景が面白かったり

歴史を感じられたりするワクワクするものなので、

その最初のきっかけとして使ってもらえると良いなと思います。

また、何か質問などあればいつでも聞いて下さればと思っています。

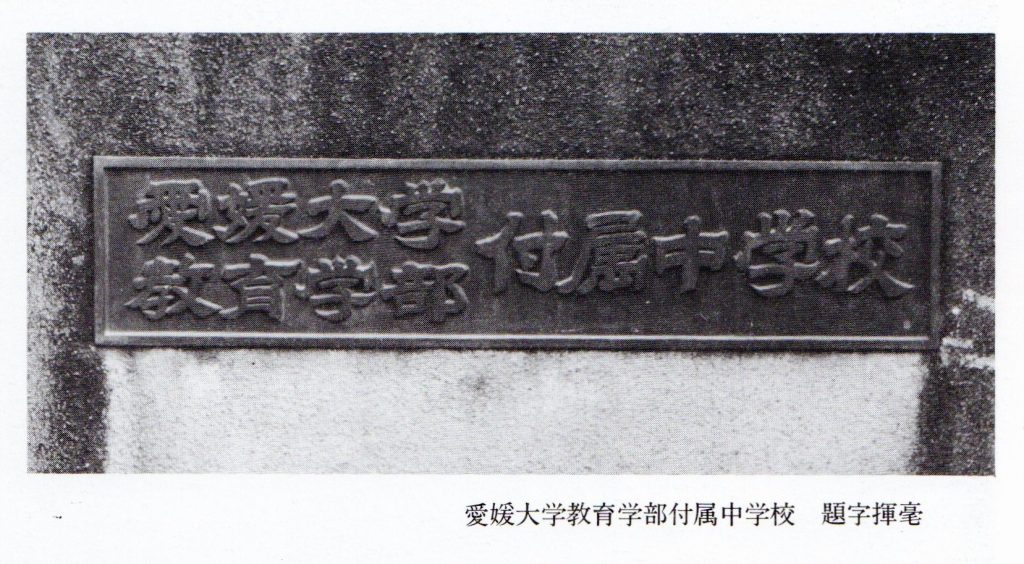

澤田大暁作品集に掲載されているこの門標を探して

愛媛大学教育学部附属中学校へ行ってみましたが、

現在は縦書きのフォントの門標となっておりこの門標はありませんでした。

もしかしたら「附属」じゃなくて「付属」になっているからかも…

そのあたりは定かではありません。

しかしながら、この門標がなくなっているのは残念だなと思います。

手書きかフォントかというのは意外と見るとわかるものなので

唯一無二感が若干減ってしまう気がしてしまうのは

まぁ私が書に関わっているからだろうとは分かっているんですけどね。

どこかで保管…もしてないと思いますので

実物を観てみたかったなあという気持ちで残念になってしまいます。

我が家でいつも使っている角川書道字典の伏見冲敬先生は、

一時期『習字』誌で連載して下さっていたことがあります。

.

現在でも、これを臨書しなさいと言われたから、とか

有名な法帖と言われたからというだけで

何も分からぬままに字だけを追ってしまうことはよくあることです。

そんな(私も含めた)あなたのために!

十七帖の法帖の内容についてゆっくりと解説してくださっています。

今読み返してみてもとても面白い記事です。

平易に書いて下さっているので分かりやすく、

また他の法帖についても調べてみたいと思う内容になっています。

こういう情報って必要だなと思います。

.

この連載は、先生の体調不良により全8回で突然終わってしまうのですが

もっともっと読みたかったなと思う連載でした。

このボロボロの書道字典は

我が家愛用の角川書店刊『書道字典』です。

(※上のリンクからAmazonに飛びます)

実は今は教室には置いてなくて(前は置いてたんですが)

大切にしまってあります。

初版本でもありますし、

伏見先生のサインも入っています。

.

この字典は筒井先生から渡して頂いたと記録があったのですが

伏見冲敬先生と大暁の間は筒井先生を介していただけで

お互いがさしたる知り合いだとは思っていなかったのです。

でもこの前、気になっていたので直接筒井先生に伺ったところ、

伏見先生とは直接お会いして話していたことを知りました。

思っていたより親しくしていてビックリしましたし、

なんと『習字』誌上で連載もされていたことが分かりました!

(連載についてはまた別記事にしますね。)

.

やはり日記は万能ではありませんね。

伺ってみて良かったです。

そして答えを知ることができることをありがたいと思いました。