お待たせいたしました!

第70回愛媛県学生書道展の審査結果です。

受賞されたみなさま、本当におめでとうございます!

ここには特選以上の賞の方の名前しかありませんが、

昨年より多くの作品を出品してくださり

しかも意欲作が多くありましたので、審査は本当に大変でした。

この紙面に入らなかった方の中からも

「これは!」という作品は「筆まめチョイス」として選んでおりますので

ぜひ会場でご確認ください☆

いよいよ今週末11、12日が展覧会です!

ぜひ観にいらしてくださいね。

お待ちしております!

生活の中に生きる 書

第70回愛媛県学生書道展における感染拡大防止のための対策についてご説明します。

一昨年からと同じく、愛媛県美術館から

●一人一人の検温

●緊急連絡先の記入(会期後2週間で破棄します)

●マスクの着用

●会場内での飲食禁止

が義務付けられております。

また、もし体調が悪いようであれば、

御来場はご遠慮くださいますようお願い致します。

ご協力をお願い致します。

特別賞、会長賞を受賞された方にだけ

受賞通知をお送りしております。

今年は出品作品が多く受賞が狭き門でしたので

本当に送られたのは一部の方のみとなっております。

.

この受賞通知にはコメントフォームへのQRコードがついており、

受賞した方からのコメントを募集しています。

(締切は2月5日(日)です。)

今年はこのコメントを頂ける方々は1作品ごとにゆったりと飾り、

そこにコメントを一緒に展示する予定です。

.

観に来てくださった方々にも読んでいただくことで、

今後の参考になったり、見て欲しいポイントが分かったりと

『ただの作品』が、それを書いた人の気持ちを感じられる展示になると良いなと思っています!

.

コメントはすでに多く頂けておりますので、

ぜひ楽しみに観にいらしてください☆

一部の方はご存知でしょうが、

第70回愛媛県学生書道展では毎年

展覧会の会期が終わる日曜日の午後3時半から10分間ほど

「撤去前に御自身の作品を持ち帰っても良い」

という時間を設けております。

硬筆作品の場合は大きい紙に貼りつけて展示をしておりますので

ハサミをご用意くださると良いと思います。

.

今年は裏打ちをした作品もありますので、

ぜひお持ち帰りいただけたらと思っておりますが、

愛媛マラソンと日程が被っているので

近隣の駐車場などが混雑すると予想されます。

お早めにお越しいただくか、

何人かのをまとめて取りに来られるか、

対策を取りつついらして下さればありがたいです。

.

そこで引き取り手がない場合は、

一律ですべて廃棄となりますのでご了承ください。

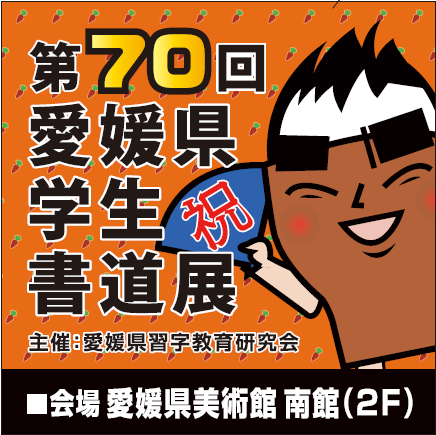

愛媛県美術館南館の外壁に貼る外看板が決まりました。

今回展は筆まめ小僧が嬉しそうに大きく出ている看板です。

出来上がり予想はこんな感じ↓

遠目でも分かるように目立っていて良いですよね。

マスコットキャラクター筆まめ小僧のおかげで

分かりやすくてとても気に入っています★

展覧会は来月2月11日(土)、12日(日)の二日間です。

今年も感染拡大防止のため体温の計測と連絡先の記入をお願いします。

マスク着用の上、安心してぜひいらしてくださいね。

結婚についての記事のはずなのに、

結婚にまつわる話は最後の五行だけという驚きの記事です。

.

この取材は同年4月1日に持田の家で行われました。

当時の日記には

『小生がしゃべりまくって一応まとめてしまう。

何かまともをはづれた感じである。』

とあって、「何をしゃべったんだ…?」と思っていたので

記事を見つけて納得しました。

ですが、名士夫婦のような憧れの対象として取材に来ていただけたことが

当時とても嬉しかった様子でした。

個人的には、

もうちょっと祖母について触れて欲しかったなと思いますが

この記事の内容と日記と大暁本人との思い出を考えると

取材のときの様子がなんとなく想像できるので

こうなるのも予想通りではありますよね。

.

こんな風に二人の写真を大きく出して記事にしてくださったことを

嬉しく思います。

.