このコンテンツはアクセスが制限されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。

会員ログインページのIDとパスワードを変更しました☆

【会員限定】条幅指南2025年11月号

会員ログインページのIDとパスワードを変更しました☆

【会員限定】条幅指南2025年9月号

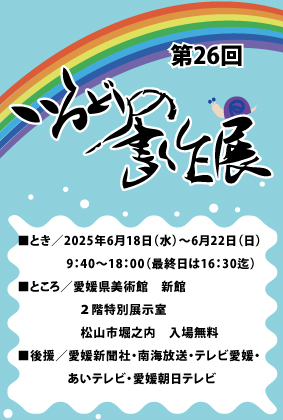

第26回いろどりの書作展を開催いたします☆

会員ログインページのIDとパスワードを変更しました☆

【会員限定】条幅指南2025年6月号

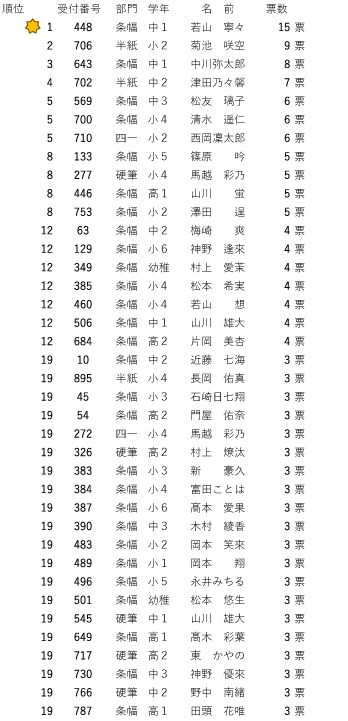

【学生書道展】あなたの推し作品、投票最終結果!!

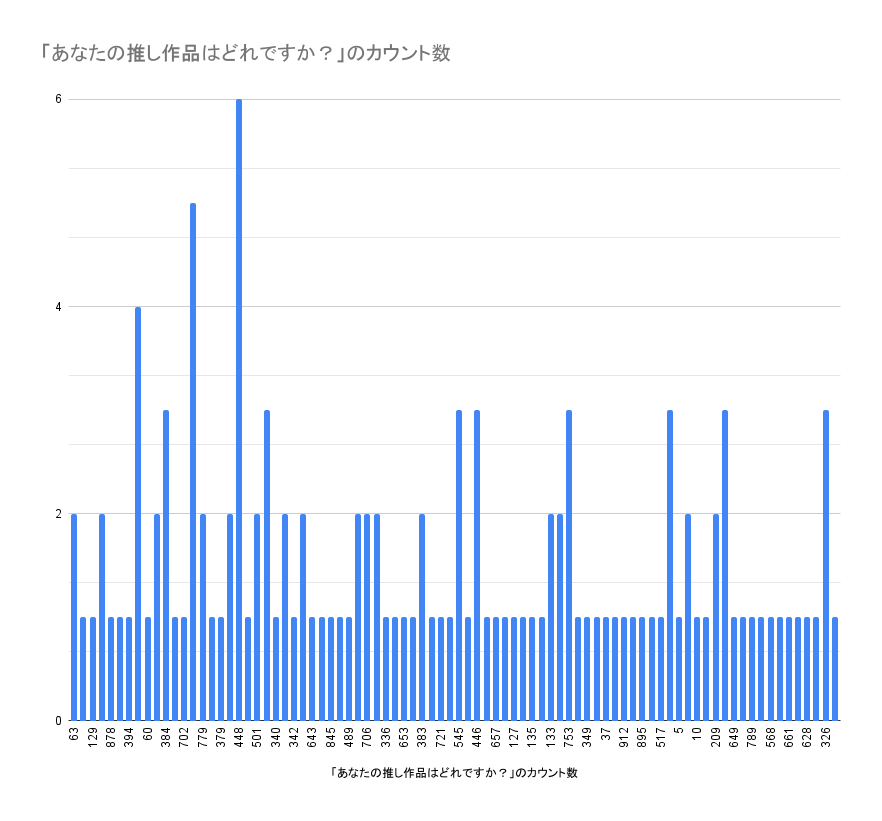

【学生書道展】あなたの推し作品、一日目の結果☆

一日目の推し作品投票結果はこちらです!

多数のご応募ありがとうございます。

また明日も投票を受け付けますのでよろしくお願い致します!

なお、ちょっとわかりにくいですが

こちらのリンクから結果を確認することもできます。

.

なお、票が入った作品には、1票につき1枚、

スタッフが展示会場で作品に赤い「イイネ!」シールを貼っていますので

ぜひご確認くださいね☆